1.よいコアとはなにか

・よいコア

・タブー

・アタックとの関係

・腹の支え

2.コアに味付けをする

結論から言ってしまうと、よいコアとは安定したコアのことです。つまり、均質で、震えていたり音の途中で音高が変化したりしないような音がよいコアであると言えます。

羊羹のような長方形をイメージしてください。それがよいコアです。悪いコアはぐちゃぐちゃです。まるで瀕死のキジです(リンク )。

初心者がやってしまいがちなコアに関するタブーは以下の通りです。

・音が震える

・音の途中で音程が下がる

・だんだんと音量が大きくなる

・だんだんと音量が小さくなる

当分は以上の点に気を付けてください。

では、どのようにすれば安定したコアを出すことができるのでしょうか。

スポーツのボーリングをイメージしてください。

そっと地面に置くように弱い力で玉を投げてみます。すると、玉はだんだんと失速し、軌道は左右にブレてガターになります。対して、遠くまで滑らせるように力強く投げてみます。すると、玉は失速することなく、最初の軌道のまま真っ直ぐピンへ向かっていきます。

真っ直ぐ玉を転がすには勢いよく玉を投げることが必要です。

管楽器の音も同様のことが言えます。

まず、タンギングをつけずに弱い息から始めてだんだんと強くするようにして一音を伸ばしてみてください。すると、音は震え、すぐに途切れてしまいます。次に、タンギングありで強いアタックをつけて一音を伸ばしてみてください。すると、息はあまり震えず、先程よりも長く伸ばすことができます。

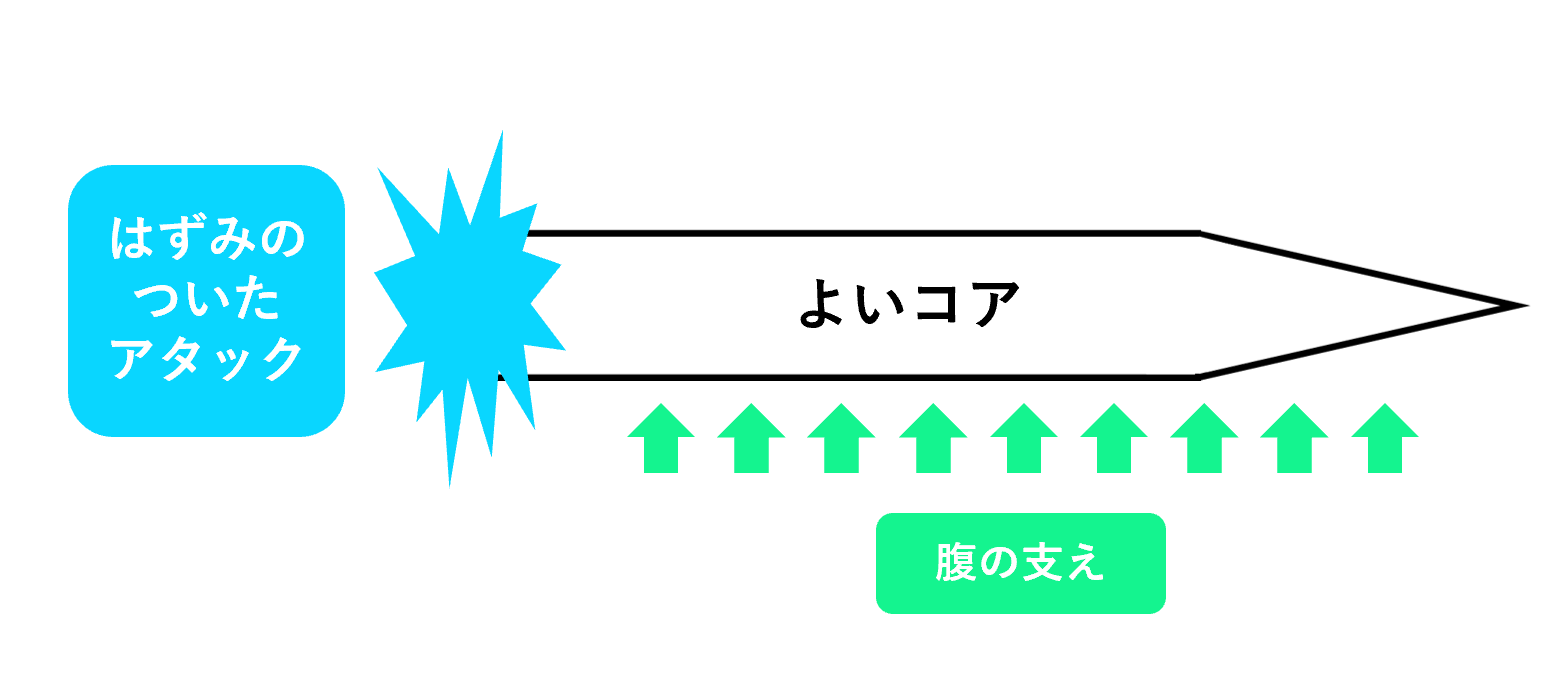

つまり、「はずみ」のあるアタックで勢いをつけてしまえば、自然と安定したコアを出すことができるのです。言い換えると、アタックを鍛えなければよいコアを出すことはできません!

とはいえ、本当にアタックの勢いだけでコアを安定させることは困難です。いくら「はずみ」のついたアタックで始めたとしても、次第に音は弱々しくなって音高が下がっていきます。それは、次第に息のスピードが遅くなってしまうことに由来しています。

そこで、上手く腹をコントロールして息のスピードが遅くならないように調節しなければいけません。これが、しばしば「腹の支え」と呼ばれるものの正体です。どのようにして適切な息のスピードを保つかは難しい問題で、無理やり言語化することもできますが、トレーニングの中で自然と体で覚えるのが良いでしょう。

まとめると、安定したコアは、「はずみ」のついたアタックと「腹の支え」によって達成されると言えます。

ここで安定したコアを作るトレーニングを紹介するのがお決まりの流れですが、ちょっとお待ちください。

前述のようにコアとアタックは密接に関り、また次回解説するリリースとも密接に関わっています。そのため、アタックはさらに別途トレーニングが必要ですが、この3つは一緒に鍛えてしまうのがお得です。そこで、リリースの解説が終わった後に、よいコアを鍛えることも含めたトレーニングを紹介します。

さて、均質なコアがよいコアという今までの話を踏まえると、ピーという電子音が最もよいコアということになってしまいます。しかし、現実ではそんなはずありません。ピーという音で心が動かされる人は117に電話をかけてください。

以上の均質なコアというのはあくまでコアの基盤に過ぎず、その上で「どのような味付けをするか」が本当によいコアの肝になります。

コアの味付けは一音一音のコアを取り出して行うのではなく、アタックやリリースの味付けとまとめて音の固まりであるメロディ単位で行います。この行為はフレージングという技法に収斂させることができます。フレージングは演奏の本質とも言うべき重要な技法なのですが、なかなか難しい概念ですのでまたこの今度じっくりとお話しします。

また、フレージングとは別の重要な味付けとしてビブラートがあります。こちらもまた後でお話しすることとします。