1.音の三要素

2.よいアタックとはなにか

・アーティキュレーション

・アタックの役割

・アーティキュレーションの重層構造

3.呼気に勢いをつける

・呼気に勢いをつけるトレーニング1

・呼気に勢いをつけるトレーニング2

4.タンギング

・タンギングとは

・タンギングのやり方

・タンギングのトレーニング

・呼気の勢いとタンギングを親和させるトレーニング

5.まとめ

ここから先は、どのような音を出すべきかという話をしていきたいと思います。

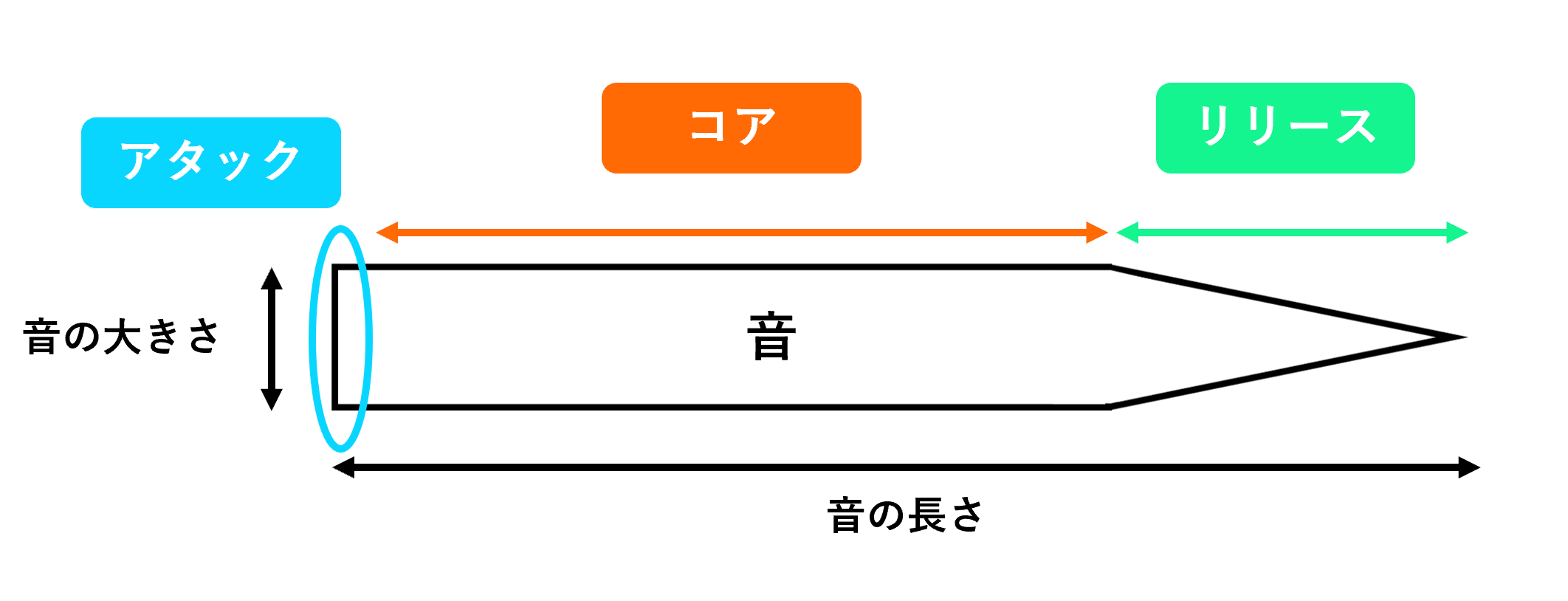

音は三つの要素に分けることができます。アタック・コア・リリースの三つです。

アタックは音の始まり方(立ち上がり)を意味します。

コアは音の中身を意味します。

リリースは音の後処理を意味します。

図に表すと以下のようになります。

今回はアタックについて検討していきます。

アタックについて知る前にアーティキュレーションという言葉を導入しておきましょう。

アーティキュレーション(articulation)は一般的な英単語です。動詞の”articulate”は「はっきり発音する」ことを意味し、名詞の”articulation”は「明瞭な発音」を意味します。また、抽象的に「その人が自分自身をはっきりと表現できる」ということも意味します。

音楽の世界のアーティキュレーションという語も同様に、「音や和音を明瞭に表現する」ことを意味します。少々抽象的で分かりづらいですね。

ここでは「モゴモゴとした音楽ではなくハキハキとした音楽を奏でる」と解釈してみましょう。モゴモゴとした音楽とは、音がだらだらと繋がり、とても退屈で聴衆に眠気を誘うような音楽のことです。対してハキハキとした音楽とは、音が一つ一つ粒立ち、躍動感にあふれて聴衆をワクワクさせるような音楽です。私たちはハキハキとした音楽を目指さなければなりません。

演奏のハキハキさはアタックによって決まります。一音一音のアタックにしっかりと「はずみ」をつけることでハキハキとした演奏になります。

音楽の授業で「きらきら星」を全員で「ラ」で歌う練習をさせられたことがあると思います。同じようにその練習を「ヲ」でしてみましょう。「ヲ」で歌うと一音一音のアタックがはっきりせず、これでは音程やリズムを揃える練習にはなりません。一音一音のアタックを舌で弾いて「はずみ」をつける「ラ」のほうが適切であることが分かるかと思います。

ケーナを吹くときも同様に、一音一音のアタックに「はずみ」をつけなければなりません。

実際に演奏を聞いて「はずみ」を確認してみましょう。

一つ目の動画はお馴染みのUña Ramosの演奏です。二つ目の動画はFernando Jimenezというアル中のサンポーニャの巨匠の演奏です。二人とも力強いアタックを行っていることが分かります。私たちも彼らのような力強いアタックを一音一音につけることができるようにならなければなりません。

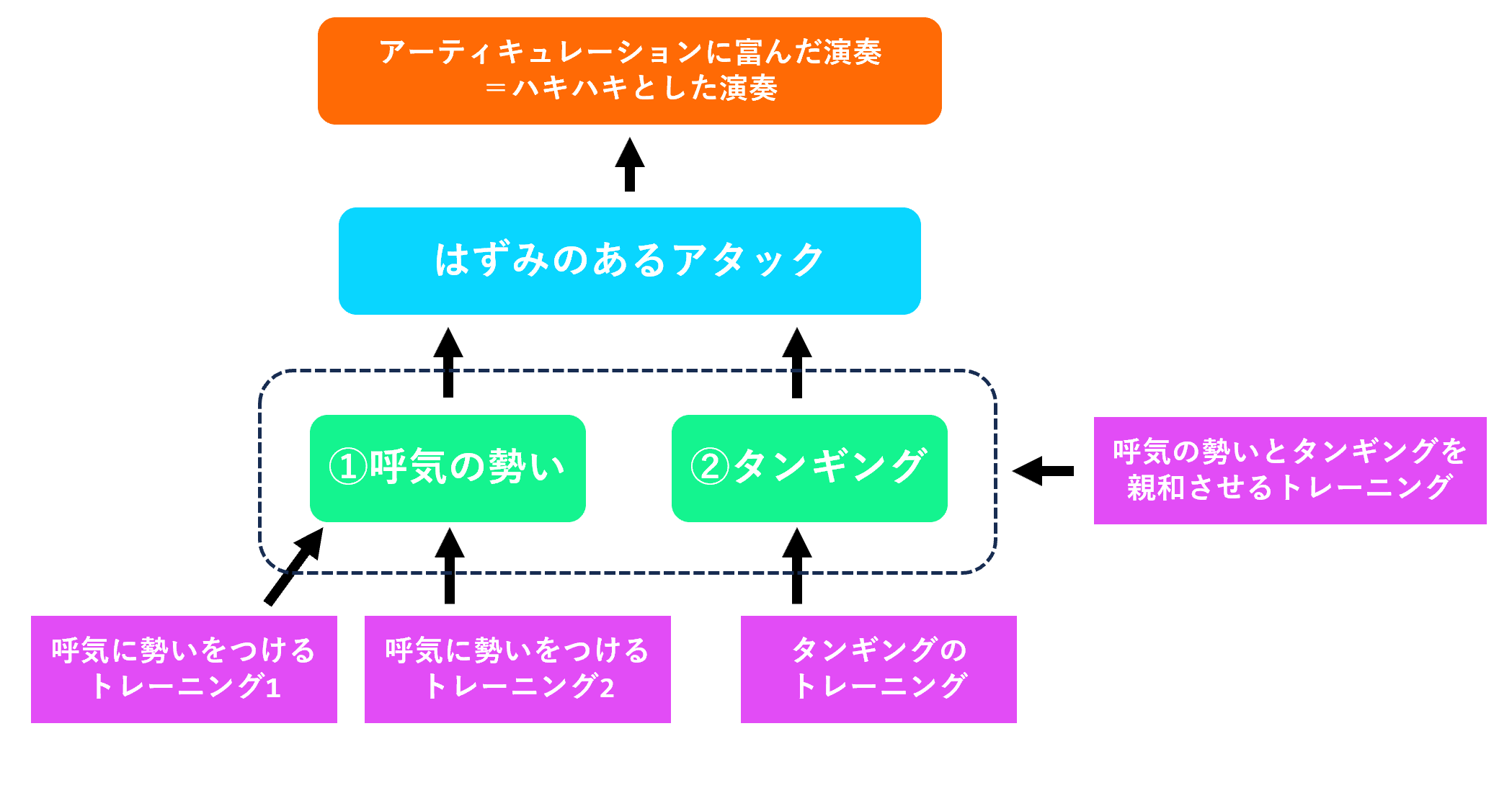

では、「はずみ」をつけたアタックを行うにはどうすればよいのでしょうか。

わたしたちが声を発するときに母音と子音という2つの要素を組み合わせるように、ケーナで「はずみ」をつけたアタックを行うときも2つの要素を組み合わせます。

母音に当たる主体となる要素が「呼気の勢い」です。腹式呼吸を用いて瞬発的に力強く息を吹くことが、「はずみ」をつけたアタックの基盤になります。

子音に当たる補助的な要素が「タンギング」です。タンギングは舌を使って音に区切りをつける技法です。

※子音に当たるアーティキュレーションに関連する技法は他にもありますがここでは割愛します。今のところは以上の2つで「はずみ」は達成されると思ってください。

バンッと爆発するような呼気の勢いを身につけましょう。そのためには、お腹を大きく瞬発的に動かすことが必要です。以下のトレーニングを通して鍛えてみましょう。

①みぞおちから数センチ下のあたりに指先を突き立てるようにして手をおいてください。

②腹式呼吸で大きく息を吸ってください。すると、手を置いたあたりが張り出すと思います。この張り出した状態を保ったまま息を吐いてください。とうぜん全ての息を吐ききることはできないと思いますが、それで構いません。何度か試して、息を吐きながらみぞおちのあたりを張り出させ続けることができるようにしてください。

③次に、手を置いたまま少し息を吸った状態でハッと叫んでみてください。このとき、手を置いたあたりが前に飛び出て、腹の下のあたりが引っ込むようにしてください。

④だんだんイメージが掴めてくると、声を出さなくてもできるようになります。ハッと息を吐きながらできるように試してみてください。

このみぞおちのあたりを前に飛び出させる力がそのまま力強いアタックを行う力になります。

では、トレーニング1で鍛えた動きを使ってケーナを吹いてみましょう。

①ケーナをミの音の形で構えてください。

②さきほどのように、みぞおちのあたりが前に飛び出て、腹の下のあたりが引っ込むようにしながら、フッフッフッフッと短く音を吹いてみてください。このとき音が乱れても大丈夫です。また、アパチュアが大きくなっても大丈夫です。タンギングはつけず、腹の動きだけで吹きましょう。

③お腹が疲れるまで続けてみましょう。

このトレーニングで出す音はとても乱れた音なのでこれを実際の演奏で用いることはありません。しかし、このトレーニングを通して「はずみ」がついたアタックの音を出せるようになり、この音をタンギングで整えることでよい音になります。

このトレーニングは奇麗なオクターブの跳躍やビブラートを修得することにもつながります。最も重要な基礎練習です。継続的に行いましょう。

※はずみのないアタック、つまりだんだんと立ち上がるような音の立ち上がりを後押しと言います。管楽器奏者にとって最も忌むべき存在です。

呼気に勢いをつけることができたら、タンギングの練習に移りましょう。

タンギングは管楽器の演奏で広く用いられている技法の一つです。原則、どのようなケーナの演奏であってもタンギングを使います。

たとえ話でタンギングの役割を考えてみましょう。

水が出ているホースがあるとします。水がケーナを吹くときに吐く空気、ホースが肺から口までつながっている呼吸器、ホースの出口がアパチュアです。

ホースの出口のあたりを親指と人差し指でつぶしてみます。すると水が止まります。

そこで、水が流れている状態で一瞬だけ出口のあたりをつぶし、すぐに離してみます。すると一瞬だけ水が途切れ、再び水が流れ始めます。これを短い間に何度か試すといくつかの水の塊ができることが分かります。

以上の指の役割を行うのがタンギングで、できた水の塊が音です。つまり、タンギングは舌で呼気に一瞬堰をすることで音の頭に区切りをつける技法であると言えます。連続する音の間にほんの一瞬だけ隙間を作ることでハキハキとしたメロディになります。

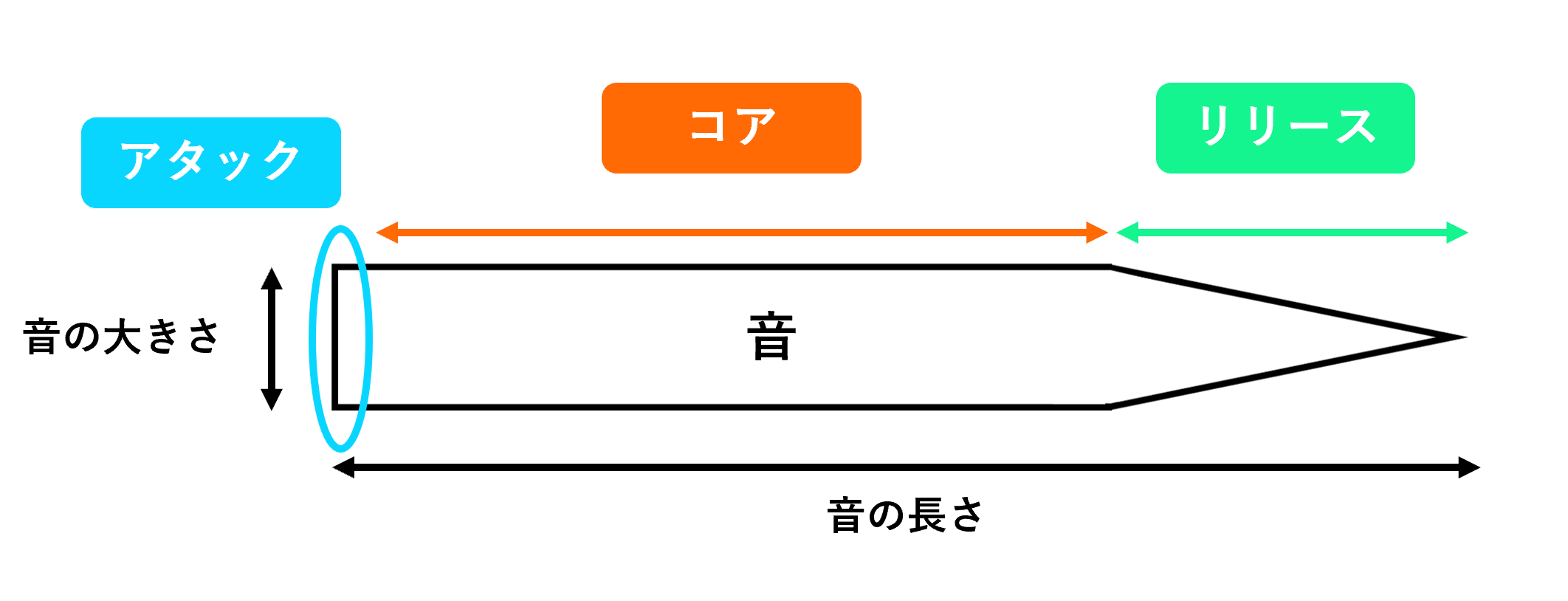

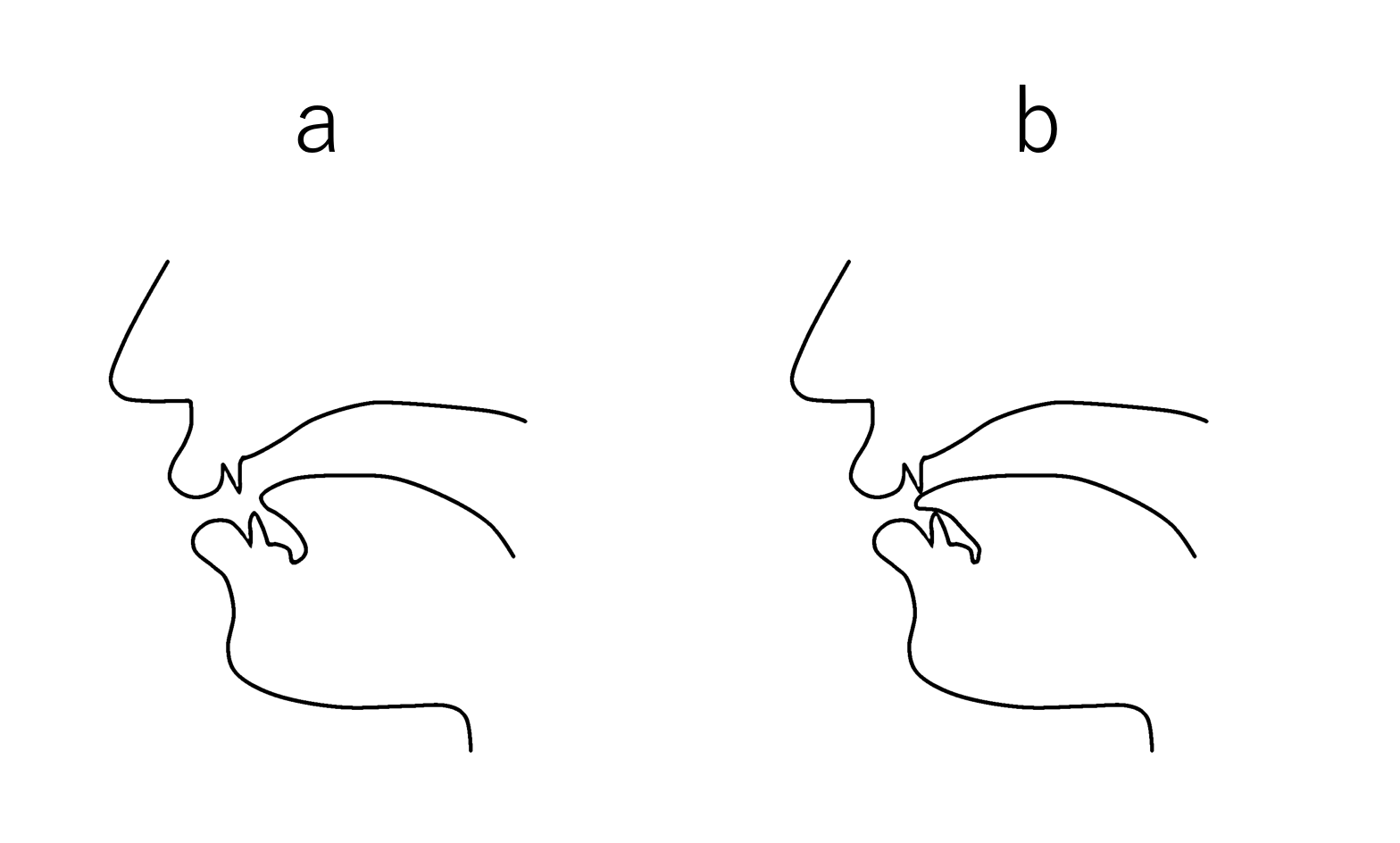

では、具体的なタンギングのやり方を下の図を見ながら確認していきましょう。

ケーナで音を出しているとき口の中は a のような状態になっています。そこで、音を出しながらトゥと言ってみてください。すると口の中は一瞬 b のような状態になり、再び a のような状態に戻ります。 b では、下の歯と上の歯の間に舌が挟まり流れ出る呼気に堰がされている状態です。

以上が管楽器世界で最も一般的なタンギングの方法です。

出しやすい音を出しながら以上の方法を試してみて、タンギングのイメージを掴んでみましょう。ただし、このとき絶対に音の終わりを舌で止めてはいけません。

タンギングの練習を行いましょう。

タンギングの練習はいたって簡単で、先述の「呼気に勢いをつけるトレーニング2」にタンギングをつけて音を伸ばして行うだけです。このときタンギングはただ添えるようにして、呼気の勢いを十分意識しましょう。

また、タンギングはあくまで隙間を作って区切りをつけるだけなので、タンギングによって勢いをつけようとしないようにしましょう。タンギングは舌を歯につけて離すだけです。舌を使って息を飛ばそうとしてはいけません。

呼気の勢いとタンギングを親和させてよいアタックを身につけましょう。

やり方は至って簡単です。自分が今出せる最も大きい音でタンギングをつけて出しやすい音を出してみましょう。ソでもミでも構いません。同じ部屋にいる人に嫌がられるぐらい大きな音を出しましょう。

このトレーニングによって呼気の勢いとタンギングが同期し、「はずみ」のあるアタックを実現できます。

練習を始めるときに毎回やりましょう。

話がややこしくなったので図にまとめました。

注意すべきことは、タンギングに気をとられすぎないことです。

ハキハキとせず、モゴモゴとした印象を受ける演奏になってしまうとき、タンギングの練習が足りていないと分析する人がしばしばいます。しかし、タンギングではなく基盤となる呼気の勢いが未熟であることがほとんどです。

力強く瞬発的に腹式呼吸を行う練習を長い時間をかけて継続して行いましょう。

※今回は直感的にアーティキュレーションを理解していただくためにとても妥協的な説明をしました。アーティキュレーションが「音や和音を明瞭に表現する」ことを意味することは間違いありませんが、その「明瞭」が指すところは「ハキハキ」に留まらず、より広範な概念を指します。さらには演奏の根本的な部分とも密接に関わっています。詳しくは「アーティキュレーション編」を参照してください。