1.管楽器の呼吸法

・2種類の呼吸法

・実践的な呼吸法の理解

・呼吸法のトレーニング1

・呼吸法のトレーニング2

2.ケーナの呼吸法

・ケーナ奏者の呼吸法

・胸式呼吸+腹式呼吸

管楽器の呼吸法は胸式呼吸と腹式呼吸という2種類の呼吸法を用いて説明されます。音楽の授業の合唱の練習などで聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。しかし、教育現場であってもこの2つの呼吸法はやや曖昧に説明されがちです。この2つの呼吸法を正しく理解してみましょう。

呼吸は肺で行われていることはご存じかと思いますが、肺そのものには筋肉がありません。そのため周囲の筋肉を使って膨らませたり萎めたりする必要があります。そのとき、肺を動かす筋肉の違いによって呼吸法を胸式呼吸と腹式呼吸の2種類に分けることができます。

映像で見た方が分かりやすいので以下のサイトを参照してください。

上智大学理工学部情報理工学科荒井研究室."肺の機能1-通常の呼吸運動-".上智大学

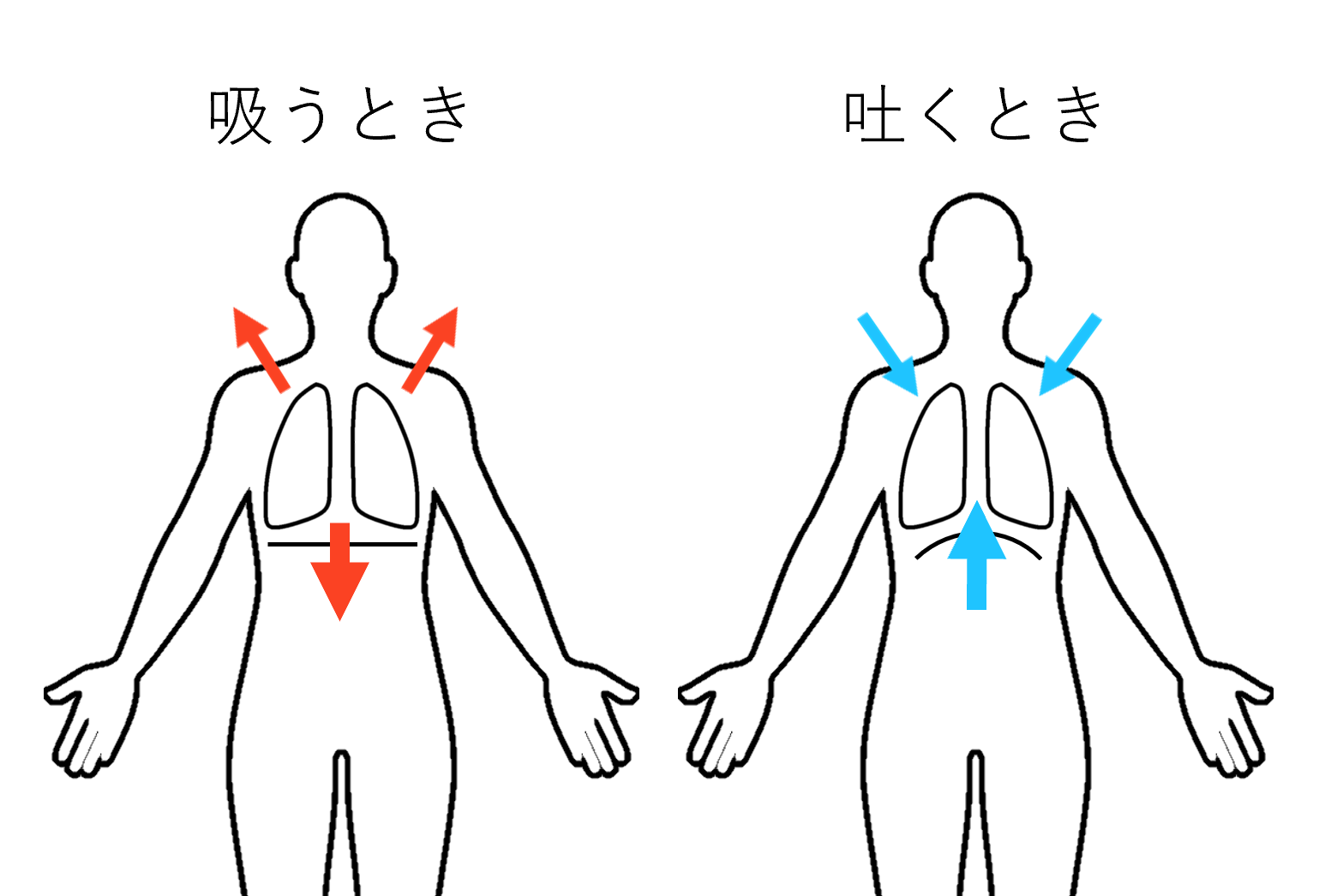

まず、胸式呼吸は肋骨付近の筋肉の動きを主体とする呼吸法です。吸気時には外肋間筋と吸気補助筋が収縮し、肋骨を大きく前上方に引き上げます。呼気時には内肋間筋が収縮して胸郭を縮めます。

対して、腹式呼吸は腹部の横隔膜と腹筋を用いた呼吸法です。吸気時には横隔膜が強く収縮し胸郭を縦方向に大きく拡げ、腹圧が上昇して腹が膨らみます。呼気時には横隔膜が弛緩し、腹筋が収縮して腹をへこませ、腹圧を上げて横隔膜を強く押し上げます。

「胸のあたりを使うのが胸式呼吸であり、腹のあたりを使うのが腹式呼吸である」という世間の理解がさほど間違っていないことが分かります。

しかし、説明しておいてなんですが上記の医学的な内容は全く覚えておく必要はありません。胸式呼吸と腹式呼吸という言葉が世間で曖昧に用いられることが多いので説明したまでであって、呼吸法を医学的に理解しようとすることはある程度有効かもしれませんが、呼吸法を医学的理解で修得しようとすることはかえって混乱を招きます。車を運転する人が必ずしもエンジンの技術的な仕組みを知る必要がないのと同じように、人体の呼吸の仕組みを知らなくても呼吸法を修得することは可能なのです。

呼吸法のより実践的な理解を模索してみましょう。

まず、手をお腹の上に置いてみてください。息を吸うとお腹が前に膨らみ、息を吐くと戻ることが分かるかと思います。このとき肩の力は抜いて、決して動かしたり上げたりすることのないようにしてください。

次に、両手の甲を背中の下のあたりに当てて大きく息を吸い込んでみてください。すると、今度はお腹が前だけでなく左右にも膨らむことが分かると思います。

この前と左右のふたつの膨らみを核とした呼吸法で演奏を行います。

※以上の呼吸法がいまいちピンとこなかった場合は、平たい椅子に腰かけて手が床につきお腹が腿につくほどに上体を折り曲げてから同じことをしてみてください。きっとピンとくるはずです。それでもこなかった場合は近くの管楽器経験者までお尋ねください。

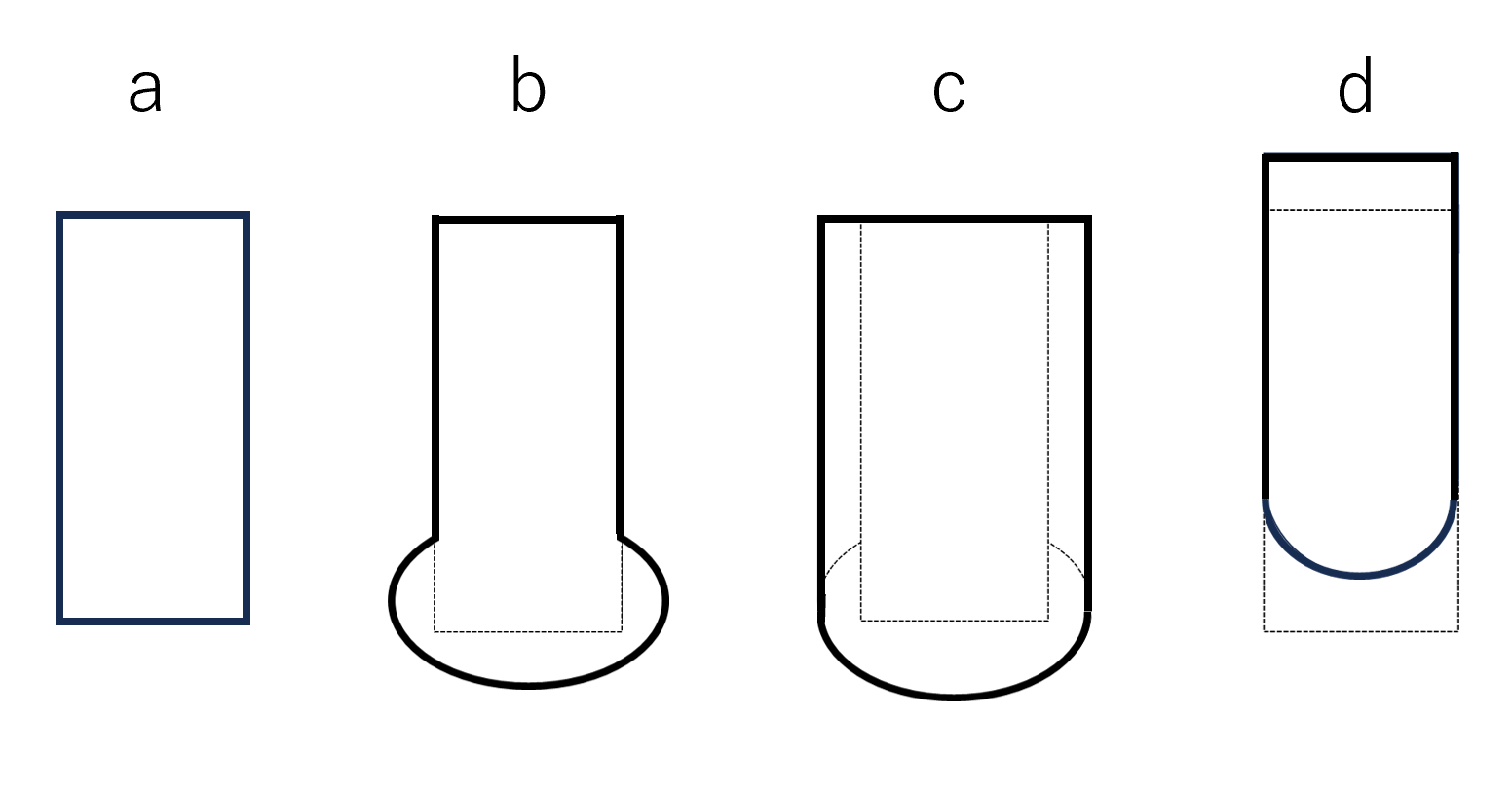

仮に肺が a のような四角であるとします。

静かに息を吸うと b のような状態になります。お腹の下のあたりだけが膨らみます。手で触ると、へそとその上のあたりだけが膨らんでいることが分かるかと思います。この状態は腹式呼吸ではありますが、これでは小さなため息をつくぐらいにしか使えません。

そこで、6回ほど大きく深呼吸をしてから、とても大きく息を吐き、とても大きく息を吸ってみてください。このとき、先ほどと同じように肩の力は抜いて動かさないようにしてください。すると c のようになります。お腹全体が大きく膨らんでいます。この状態は、先ほど述べた前と左右のふたつの膨らみをじゅうぶんに使うことができている正しい腹式呼吸です。この呼吸法ではたくさんの息を安定して長い間出すことができます。

逆に、肩を上にあげながら息を吸うと d のようになります。空気は体の上の方にたまり、お腹がへこんでいることに注目してみてください。この状態が胸式呼吸です。この呼吸法では肺に溜まった息の量が少ないため長く吹き続けることができず、さらに腹の力を使うことができないため安定して吹くこともできません。これでは瀕死のキジの鳴き声のような演奏になってしまうことでしょう(リンク )。

以上の文と図を参考に何度か試してみて腹式呼吸のイメージをつかんでください。ある程度つかめたと思ったら鏡の前でも試してみてください。もし肩が上がっていたらそのやり方は間違っています。胸式呼吸にならないようにしっかりと意識してください。腹式呼吸を修得することは管楽器を吹く上で最も重要であると言っても過言ではありません。丁寧に丁寧に練習してみてください。

肺そのものは胸郭よりもずっと大きく拡張させることができます。しかし、実際には肋骨があるためにそれが制限されてしまいます。そこで、肺にたくさんの空気を入れるためには肋骨の拡大と縮小の幅を増大させることが必要になります。つまり、息継ぎなしでどれだけ長く息を吹き続けられるかは、どれだけ肋骨が拡大したときと縮小したときの差を作るかに懸かっています。

まず、両手の甲を背中の下のあたりに当ててください。そして口から肺の中の空気をすべて吐き出してください。「ほとんどの」ではありません。「すべて」吐き出してください。こんなに息を吐きだしても大丈夫なのか?と不安になるほどに、肺の中に一つも空気の粒を残さないつもりで吐き出してみてください。

次に、ゆっくりと鼻から息を吸ってください。最初はお腹に、次に肋骨を外側に押し広げながら空気を体の中に満たしていきます。このとき背中のほうにも広がっていく感覚があるかもしれません。もう限界だ!と叫びたくなるほどに息を吸い込んでください。まだ吐き出してはいけません!ここで、さらにもう少し吸ってみてください。そうです、まだ吸えるはずです。そして、さらにまた吸ってみてください。ちまちまと自分の限界を信じてもっともっと吸ってみましょう。

ここでしばらく息をとめてみてから、ゆっくりと口から息を吐きはじめます。最初と同じように、肺の中に一つも空気の粒を残さないつもりで吐き出してみてください。苦しくてがまんできないというところまで息を吐き続けてください。

いったんリラックスしてから以上を10回ほど繰り返してみてください。

どうでしょう、キツかったでしょうか? 初めてこのトレーニングをした人にとっては苦行以外の何物でもないと思います。

しかし、このトレーニングを毎日一ケ月続けるだけで、このトレーニングの絶大なる効果を知ることになるでしょう。そうすればこれから先、息が続かないということで悩むことはなくなります。

以上のトレーニングは、体格が大きい人が有利であることは間違いありませんが、問題は体の大きさそのものではなく肋骨の拡大時と縮小時の差です。たとえどれだけ細身の人でも大柄な人に負けないような差を作ることは可能なのです。

ネタバラシをすると、以上で紹介した2つのトレーニングはトレバー・ワイ(Trevor Wye)というフルート奏者の教則本である「トレバー・ワイ(1986)『トレバー・ワイ フルート教本5 呼吸法とスケール』、音楽之友社」という本から抜粋をしています。

※トレバー・ワイの教則本には旧版と新版があり、それぞれ翻訳が異なります。個人的には旧版のほうがとてもふざけた翻訳がされていて面白いのでおすすめです。LEDで光るフルートや人参でできたフルートを作る彼の性格をよく表していると思います。もし興味があったらぜひ購入して読んでみてください。

さて、ここからは全くの自己見解ですが、さらに踏み込んでケーナらしい呼吸法を考えていきます。

ケーナの巨匠たちがどのように呼吸をしているのか観察してみましょう。以下の二つの動画をご覧ください。

一つ目の動画はLucho Cavourによる演奏です。兄のErnestoと似てるといえば似てますね。二つ目の動画はUña Ramosによる演奏です。老けている方がRamosです。

二人に共通していることは、肩を動かしているということです。

なんと、ケーナを演奏する際には肩を動かしてもよいのです。クラシック音楽や吹奏楽では肩を絶対にあげるなと指導されますから、フルートやクラリネットの経験者の方が新たにケーナを始めるとき、このことには大きな驚きと抵抗感を抱くでしょう。しかし、実際に多くのケーナの巨匠たちが肩を動かしているのですから、肩を動かすことはケーナの奏法のひとつであると認めざるを得ません。

ではなぜケーナの巨匠たちは肩を動かしているのでしょうか。彼らは胸式呼吸で演奏しているのでしょうか。

いいえ、彼らが胸式呼吸で演奏しているということはありえません。胸式呼吸ではどうがんばっても彼らのような力強く繊細な音を出すことはできないからです。彼らは胸式呼吸と腹式呼吸のハイブリッドで演奏をしていると考えられます。

どういうことかというと、まず彼らの呼吸法は完全に確立された腹式呼吸が基盤となっています。息のコントロールの核となる部分はフルート奏者と変わらずお腹で行っています。その上で、たくさんの息を必要とするときに肩を上にあげ、肋骨を引き上げることで肺を上方向にさらに拡張し、腹式呼吸だけでは達成しえない量の息を吸いこみます。そして、吐くときに肩を下げ、”ふいご”のようにして息を押し出すのです。

この技法を用いるのならば、必ず腹式呼吸を完全に修得し終わってから始めましょう。腹式呼吸ができていないときに肩を動かすことを覚えてしまうと永遠に腹式呼吸が身につかなくなってしまいます。迂闊にこの技法に手を出すことは、自動車の初めての技能教習で高速教習を行うようなものです。必ず肩を動かさない練習を長期間行いましょう。