フォルクローレとは

コンドルは飛んでいく、花祭りなどの曲を聴いたことがありますか?

これらの曲は、我々が演奏しているフォルクローレの代表的な曲です。

このフォルクローレとは、一般的に南米アンデス地方(ペルー、ボリビアなど)の民俗音楽を指しています。

険しい山々に囲まれ、それぞれの村で独自の文化を形成してきた人々の喜怒哀楽の感情は、現代の我々となんら変わりはありません。

我々が大きなイベントや仕事が終わった後に、打ち上げで酒を飲み、騒ぐように、

彼らも農作物の収穫後、宗教的な日には楽しく酒を飲み騒ぐことでしょう。

我々が、入学、卒業などで、出会い、別れを繰り返すように、彼らも出会い、別れを繰り返します。

熱い恋愛、悲しくつらい失恋、自然の中に身をすえての考え事……

それらの感情を歌や楽器に込め、語り継がれてきたのがフォルクローレ。

時代は違えど、地球の裏側であろうとなんら変わりの無い人生模様、人間としての感情に我々は共感できるのではないでしょうか?

このような哀愁ただようフォルクローレ……

ぜひ、我々の演奏を一度、聴いてみてください。こちら・YouTubeが開きます

前置きが長くなりましたが、ここで、フォルクローレの主要な楽器、曲調を紹介しましょう。

楽器紹介

■ケーナ(Queña)

ケーナ

ケーナ

ケナーチョ

ケナーチョ

ハチャケーナ

ハチャケーナ

南米アンデス地方に古くから伝わる民俗楽器。

カーニャ(葦の一種)に穴をあけただけの簡単なつくり。

精巧さがない分、演奏者の特徴が出やすい。

高音のものからケーナ、ケナーチョ、ハチャケーナの3種類があり、音域や音色により使い分ける。

■サンポーニャ(Zampoña)

カーニャの筒を長さの順に並べた原始的な管楽器。

高音のものから順にチュリ、マルタ、サンカ、トヨとある。

写真は左から順にマルタ、サンカ、トヨ。

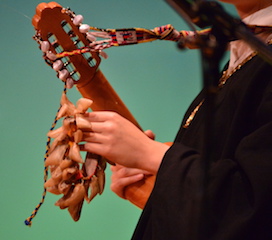

■チャランゴ(Charango)

スペイン人の持ち込んだギターをヒントに作られた複弦5組(10弦)の楽器。

元はアルマジロの甲羅を用いて作られており、楽器の形はその名残り。

高音の伴奏を担当、また時には爪弾きで高音のきれいな主旋を演奏する。

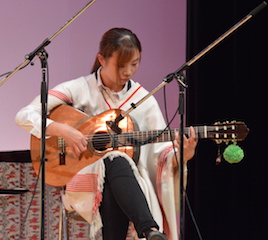

■ギター(Guitarra)

日本でも一般的に使われているクラシックギター。

フォルクローレ独特のストロークとベースで低音の伴奏を担当。

■ボンボ(Bombo)

南米の代表的な家畜であるリャマや山羊などの皮を張った太鼓。

'Bom bom'という音からこの名がつけられた。

■チャフチャス(Chajchas)

山羊など家畜の爪を乾燥させて繋いだもの。

これも'chaj chaj'という音からこの名がつけられた。

■パカイ(Pacay)

パカイという巨大な豆をさやごと乾燥させたもの。

別名セミージャ。

■ギロ(Guiro)

サヤのリズムで使用される。

洗濯板のようなギザギザを細い棒でこすって音を出す。

■マトラカ(Matraca)

モレナーダというリズムで使用される楽器で、

音は黒人奴隷の足につけられた鎖の音を表している。

曲調紹介

フォルクローレにはとても多くの種類のリズムがあります。

このリズムのバリエーションがフォルクローレの魅力の一つです。

今回は、我々の演奏でもよく使われる一般的なリズムを紹介します。

■ワイニョ(Huayño)

アンデス地方で広く踊られている古くからある2拍子の舞曲のリズム。

■カルナバル(Carnaval)

3拍子と2拍子の混じった8分の6拍子。

3拍子はスペイン人が持ち込んだもの。

■タキラリ(Taquirari)

洒落た雰囲気を持つ2拍子のリズム。歌謡曲風の曲が多い。

■クエッカ(Cueca)

スペインの舞曲から発展した8分の6拍子。

愛をテーマにした曲が多く、男女のペアがハンカチを持って踊る舞曲。

■モレナーダ(Morenada)

奴隷として連れてこられた黒人の影響を受けた街をねり歩くお祭のリズム。

マトラカを使用し、その音は黒人奴隷の足につけられた鎖の音を表す。

■サヤ(Saya)

黒人の影響を受けた独特のノリを持ったリズム。

ギロを使用する場合が多い。