1.練習方法について

2.基礎練習の位置づけ

・基礎練習では鍛えられない能力

・基礎練習では鍛えられない能力を鍛える

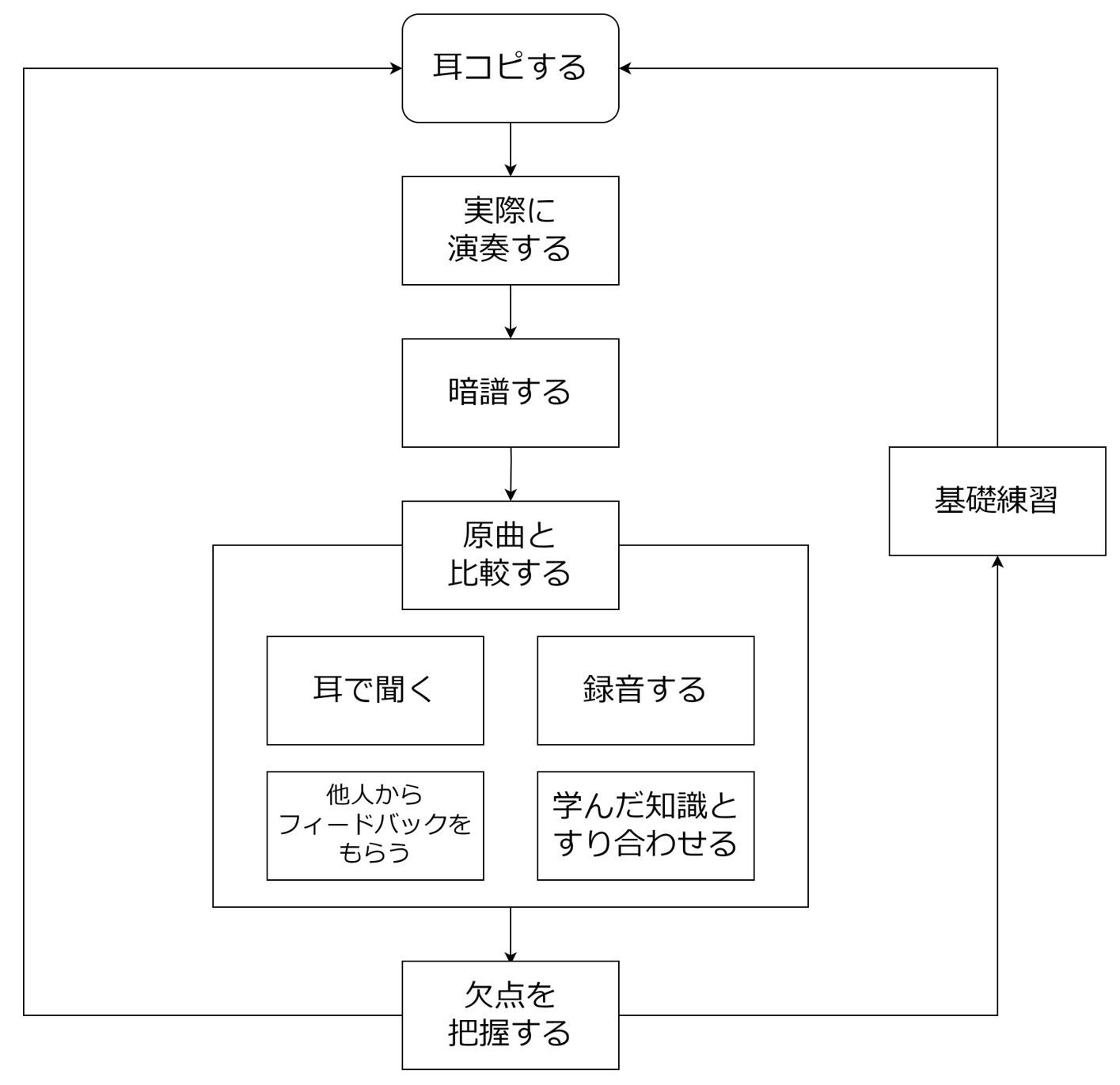

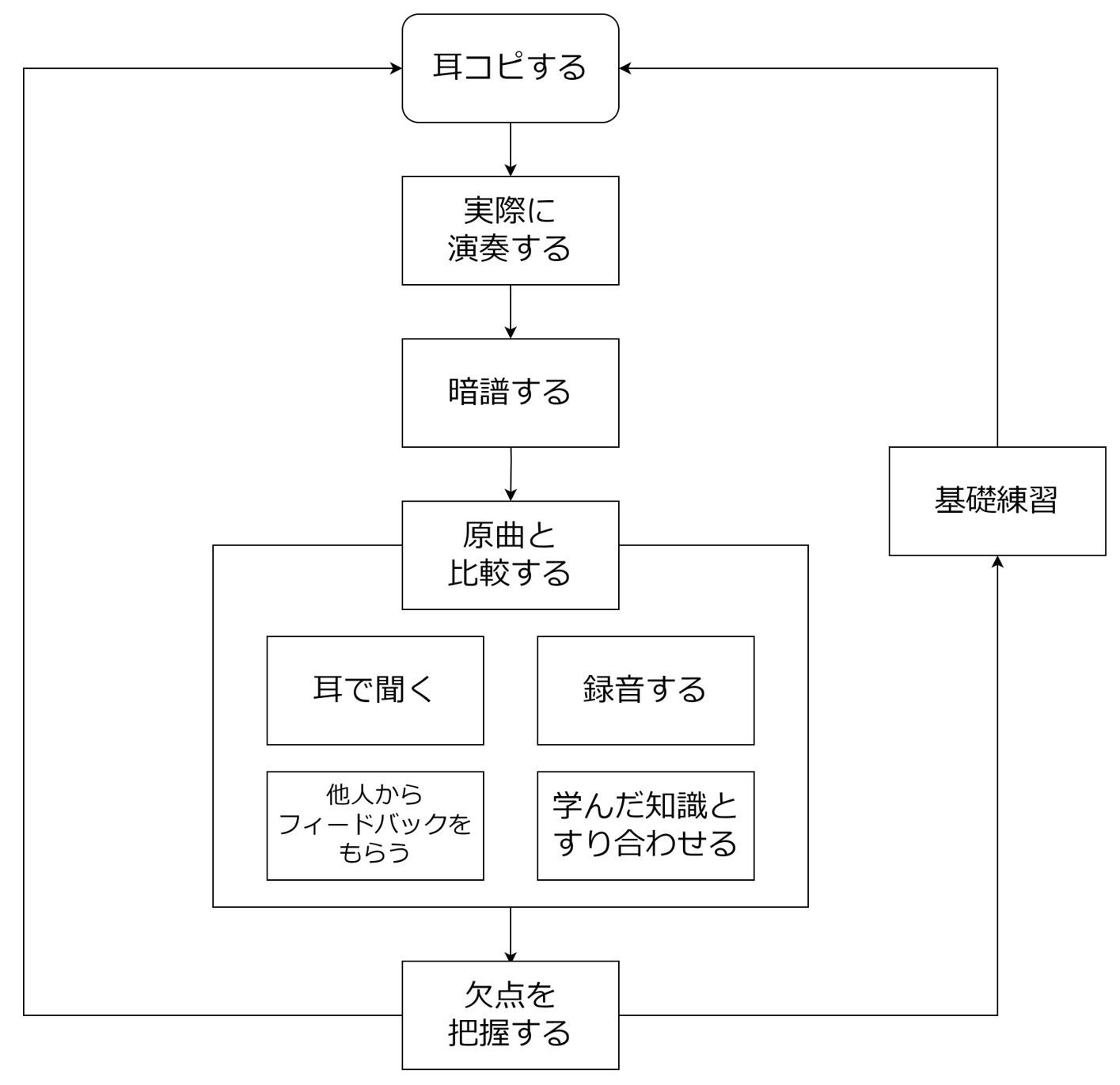

3.練習フローチャート

この章では楽器全般の練習についての一考察を述べます。ですがその前に、前提となるお話をします。

楽器の練習方法は人それぞれで正解はありません。むしろ独自の練習方法を探求することが楽器の一つの醍醐味でもあります。この章を読んで「こんなの出鱈目だ!」と思われる方は、自信を持ってあなたの練習方法を貫いてください。

とはいえ、初心者が1から練習方法を考えるというのはなかなか大変な作業です。そこで、他人の練習方法を知識として学び、それを参考にして自分なりの練習方法を組み立てるというのが効率的でしょう。結果的にその知識が間違っていたとしても、一人で悩むよりはよほど知見が広がるでしょうし、より有意義な練習時間となることは保証します。

また、いくら練習方法は人それぞれでよいと言っても、やはり上達しやすい練習方法と上達しにくい練習方法は存在しています。その違いは練習の内容というよりも、様々ある練習を行うバランスの問題です。何も考えず特定の練習に固執するのではなく、常に思考を巡らせて今自分にとって一番必要な練習を選び取ることが必要です。

そのために「練習方法にはどのようなものがあるのか」と「それぞれの練習方法にはどのような意義があるのか」の2つを知らなくてはなりません。

この章ではこれらを学んでいきましょう。

練習といえばまず基礎練(基礎練習)が思い浮かぶかと思います。

しかし、基礎練が楽器の上達においてたいへん重要な役割を果たすということは間違いないのですが、やや過大評価されがちであると言わざるを得ません。

楽器の基礎練は野球で言うと素振りや走り込みのようなものです。素振りや走り込みを毎日1000回行えば筋力や体力がつくことは間違いありません。その努力は褒められるべきものですし、こういった類の美談は往々にしてあります。

しかしながら、ただ素振りや走り込みを毎日1000回行っている男が野球の試合で活躍をするかと言うと疑問です。

なぜなら野球は陸上の短距離走などの単純なスポーツとは違い、複雑なゲーム性の中で戦うスポーツだからです。バットを力強く振る能力や早く走る能力だけでは不十分なのです。

複雑なゲーム性の中でうまく立ち回るためには、戦術的に盤面を見る能力が必要になります。この戦術的に盤面を見る能力は実際に野球の試合をする中で鍛えられていきます。基礎的な練習だけでなく実際の経験が必要となるのです。

また、最近の潮流ではスポーツ科学に基づいた身体管理が重視されます。スポーツ科学に基づいて身体管理を行う能力は当然自分で考えるだけでは獲得することはできません。本やインターネットから知識として学習することが必要となるのです。

音楽も野球と同様に複雑な行為が要求されます。ただ良い感じの音を出すだけではなく、周りの音と合わせてうまく立ち回りながら、それでいて個人としても適切な音やメロディを演奏しなければなりません。

そのような複雑な行為を行うためには、さまざまな能力が必要です。リズムを正確に捉える能力、一定のテンポを保つ能力、強弱をつける能力、周りの音に合わせる能力、音に心を込める能力などなど、あげたらキリがありません。さらに個々の楽器に必要な能力を含めると、例えばケーナであれば、腹式呼吸を正しく行う能力、適切な音高を出す能力、音の最初にはずみをつける能力、音の中身を震えず安定して出す能力、音を違和感なく終える能力など、数えるのが馬鹿らしくなるくらいのさまざまな能力が必要になります。

以上の多様な能力の中でも基礎練習によって鍛えることができる能力は限られています。例えば腹式呼吸や腹の支えはロングトーンやアタックのトレーニングで鍛えることができます。しかし、曲を解釈する能力や周りと合わせる能力は基礎練習では鍛えることができません。また、腹式呼吸などの基礎練習で鍛えられる能力であっても、実際の運用となるとやはり基礎練習だけでは不十分です。

基礎練習によって鍛えることができるない能力を鍛えるには、野球と同様、実際の経験と知識として学習することが必要になります。

実際の経験は実際に演奏することを意味します。自身で音を取り、そのメロディを吹いてみる。そして反省を重ね、よりよい吹き方を模索する。また、他の人と合わせてみる。以上のような経験が必要になります。

知識として学習することはプロの演奏を聴いたりプロの教本や動画を見たりすることを意味します。どのようにして演奏すべきかは自分だけで考えても限界があります。積極的に他者の意見を取り入れましょう。

基礎練習・演奏・学習の3つをバランスよく行いましょう。

基礎練習ばかりしていると、技術があるのは分かるけれどなんとなく聞きごたえの無い演奏になります。実際の演奏ばかりしていると、演奏を裏打ちする技術も様式美もないので独りよがりな演奏になります。学習ばかりしていると、ただ頭でっかちで経験不足のシンプルに下手な演奏になります。

基礎練習・演奏・学習の3つは相互に影響しあっています。いずれかに偏ることのないようにしましょう。

基礎練習・演奏・学習の3つとそのバランスの重要性を理解していただけたかと思います。

では具体的に実際には何をすればよいのでしょうか。3つの要素を演奏を軸に練習内容を組み立ててみましょう。

なぜ演奏を軸とするのかと言うと、そもそもの目的は演奏であり、演奏には自身が持つ技術を統合する役割があり、また演奏が一番楽しいからです。

練習内容は以下のようなフローチャートで表すことができます。

軸となる流れは「耳コピする→実際に演奏する→反省する」です。

練習はまず耳コピをするところから始まります。耳コピとはある曲で演奏されている音を耳で聞き取ることです。この行為は軽視されがちですが最も重要です。詳しいやり方については次回解説します。

耳コピができたら実際に演奏してみましょう。もちろん好き勝手に演奏するのではなく、耳コピで聞き取ったことを丁寧に再現するようにしてください。

演奏をしたらその反省をしてみましょう。反省をすると自分の演奏の良くない点が見えてきます。それを踏まえて再度演奏をしたり、自分に不足した技術を補うために基礎練習を行ってみたりしましょう。

耳コピに始まるこのループを何度も、何曲も繰り返すことであなたの楽器の技術はみるみる上達していくことでしょう。

次回以降はこのフローチャートの個々の要素についてさらに深堀りしていきます。