1.真似をする

2.耳コピ

・耳コピとはなに

・実際に耳コピする

・音を聞き取る

・フレーズを聞き取る

・細かな部分を聞き取る

・音色を聞き取る

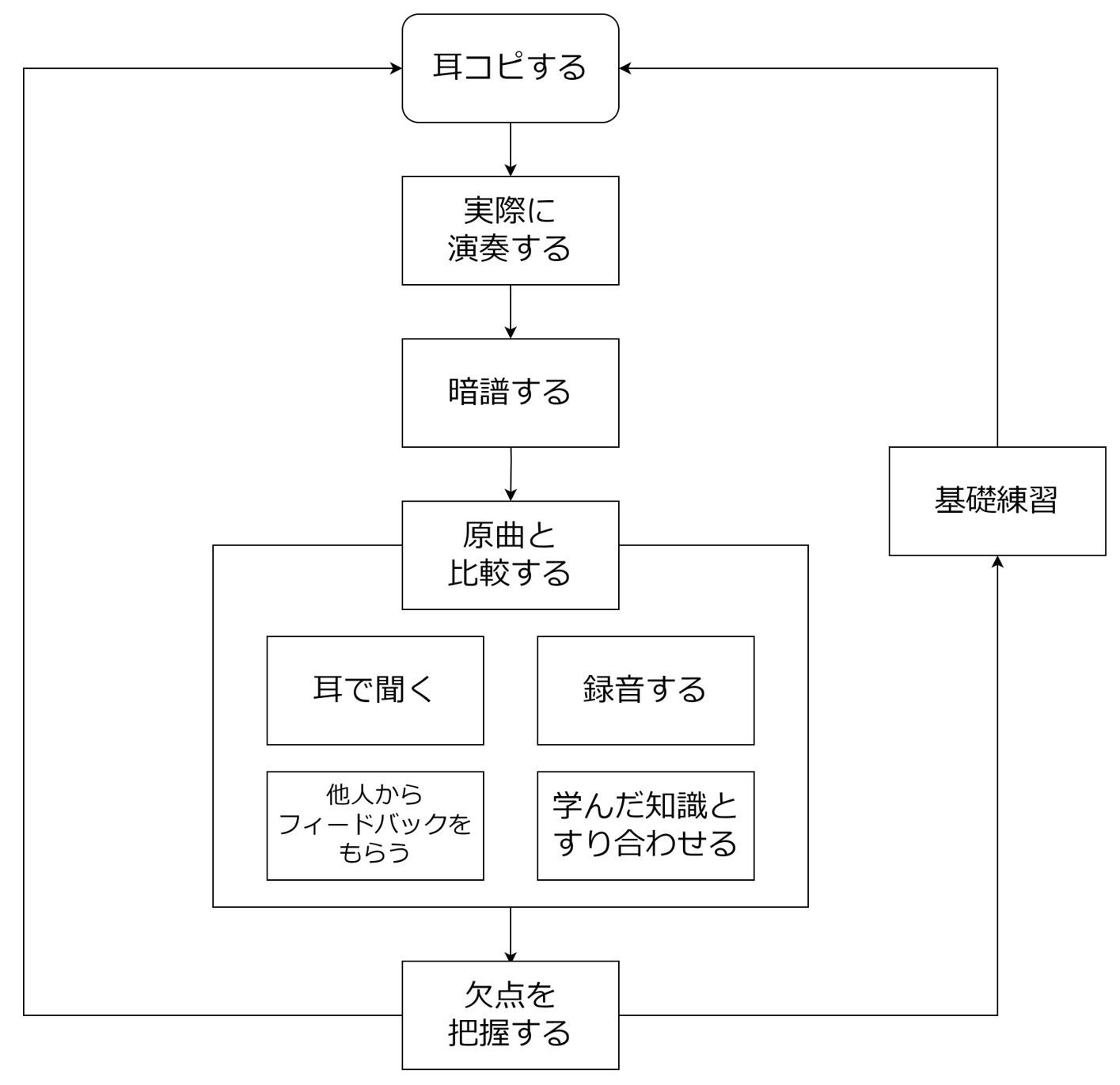

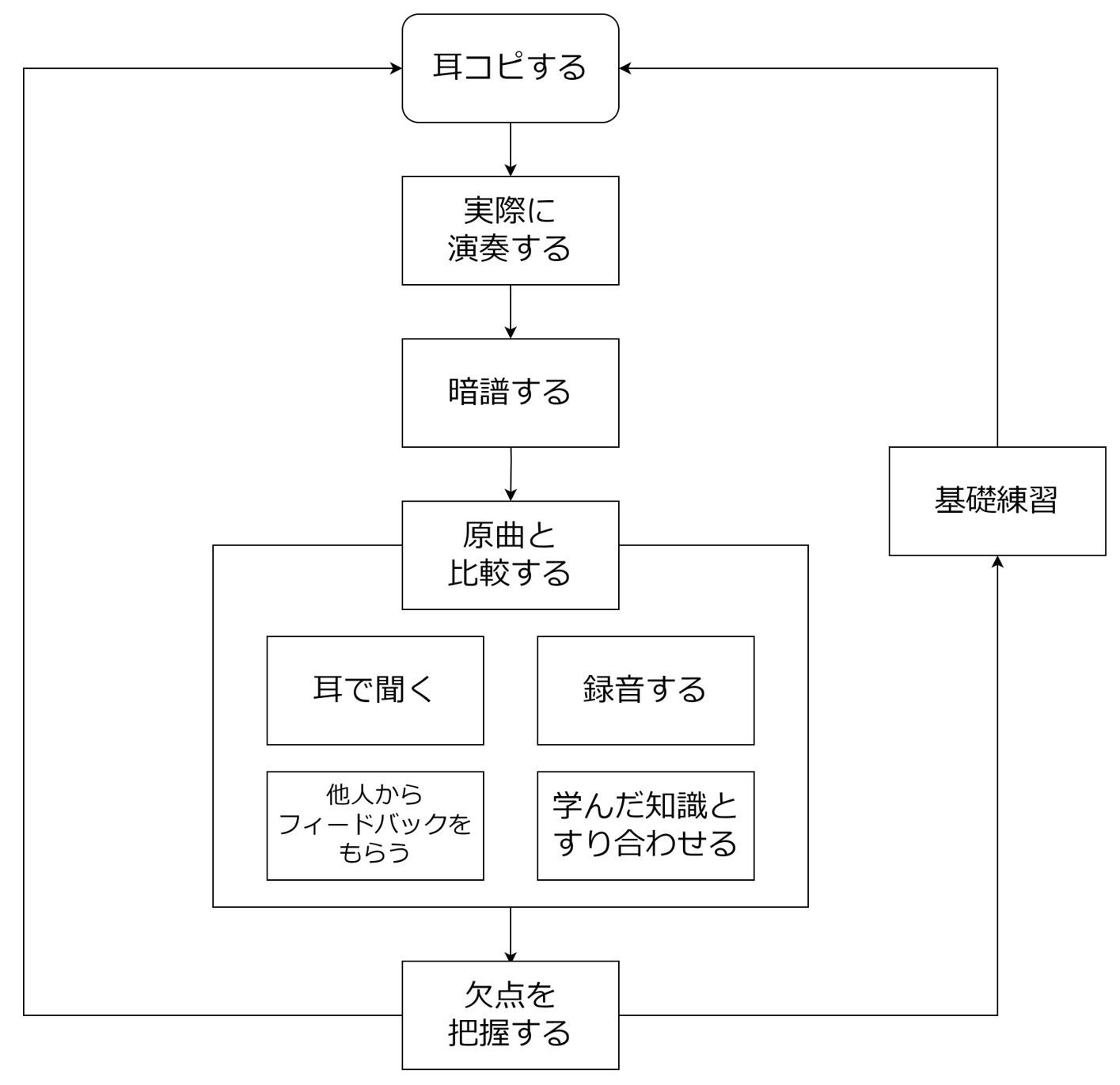

前回は上のようなフローチャートを紹介しました。このフローチャートは決して難しいことを言っているわけではなく、むしろ人によっては当たり前すぎるものでしょう。

なぜかといえば、これは芸術世界で広く行われている練習方法を表しているに過ぎないからです。

絵画の世界ではまず偉大な作家の作品を模写するところから始まります。彫刻の世界も同様に模刻から始まります。書道の世界も師匠の字を写すところから始まります。

ある人の作品を鑑賞し、真似し、自分の技倆に取り入れるというプロセスは芸術世界で最も普遍的で最も重要な練習方法です。

音楽の世界も同様に真似ることから始まります。まえがきでも述べたように、音楽の世界では師匠から直接習うことが原則です。これは自分の演奏のフィードバックをもらうという意味もありつつ、師匠の演奏を直で聞いてそれを真似るという意味があります。

現代ではレコード・CD・インターネットで簡単に名演奏が聞けるようになりました。これを使わない手はありません。

たくさん良い演奏を聞き、それを取り入れることで上達していきましょう。

さて、真似をするという行為にはまず観察することが必要ですが、この観察にあたるのが耳コピです。

耳コピはある曲で演奏されている音を耳で聞き取ることです。専門的な用語ではトランスクリプションと言います(ただしこれは聞き取った後に楽譜に認めることまでを含めた言い方です)。

一般には単に何の音をどれほどの長さで演奏しているかを聞き取ることを指しますが、ここではさらに拡大してどのような音を演奏しているかを聞き取ることと解釈してみます。

では、実際に耳コピをしながらその過程を確認しましょう。課題曲はPotosino Soy(原曲Humberto Iporre Salinas / Uña Ramos. ver)です。イントロはひとまず置いておき、ギターベース後のケーナの冒頭のメロディを耳コピしてみましょう。

まず何の音を演奏しているかを聞き取りましょう。

聞き取ると以下のようになります。

ラシドレミ

ソソラミレド

ラシドミラ

ドドドラソミ

この時点で躓く人は多いかと思います。音が聞いても分からないという悩みは非常に多いです。

しかし、安心してください。単音のメロディを聞き取ることは時間をかければ誰にでもできます。もちろん最初は長い時間がかかるかもしれません。それでも何度も繰り返せば次第に自然と音が分かるようになります。根気強く続けてください。

しかしながらコードなどの和音を聞き取ることはなかなか難しいです。私自身こちらは苦手なのであまりアドバイスできることはありません。コードに関しては音楽理論が強い味方になると思います。 こちらのサイトなどからぜひ学んでみてください。

また、音を取るときはピアノであったりこちらのようなアプリを使うと取りやすいという人もいます。色々試してみてください。

フレーズについては基礎編のフレージングの記事で解説しました。簡単に言うと一連のメロディの中の1つ1つの固まりのことです。例えばPotodino Soyであればラシドレミソソラミレドで1つのフレーズです。

どこまでが1つのフレーズか、つまりフレーズの切れ目はどこかを聞き取りましょう。切れ目は音楽的に自然な位置に設定されます。

管楽器であればフレーズの切れ目には息継ぎが行われるので判別しやすいかと思います(ただし、切れ目に息継ぎが行われるというだけで、息継ぎをしているから切れ目という意味ではありません)。

弦楽器では息継ぎのような目立つ目印はないので一見切れ目がないように思われます。しかしながら単純なコードのストロークの連続であっても、音楽的な固まりは存在します。それはたいていケーナなどのメロディと連動しています。淡々ととコードを連ねるのではなくはっきりと固まりの意識を持ち、その流れを意識することでコード進行に意味を持たせるようにしてください。

ここまでできたら準備は完了です。メロディの詳細な要素を聞き取ってみましょう。

このとき技術的なことばかりに注目しないようにしましょう。ここでタンギングをしているだとか装飾音を入れているだとかも重要なことですが、その演奏から何を感じるかも大変重要です。この曲は楽しい感じがする、だから私も楽しげに演奏する、というようなこともとても大切なのです。

まずこの曲からどんな印象を受けるでしょうか。もちろんこれは人それぞれでしょう。あなたなりに考えてみてください。

私はなんだか楽しげに感じます。ワクワクというよりはウキウキというか、ややオタクっぽいニヤついた感じの楽しさが伺えます。ちょっといじらしさもあって、お茶目な感じもします。

次に音を取ったパートからはどのような印象を受けるでしょうか。この曲はイントロ→ケーナ①→チャランゴ①→ケーナ②→チャランゴ②→ケーナ①→アウトロという構成ですが、音を取ったケーナ①からどのような印象を受けるでしょうか。

はじまりの合図のようなイントロが終わり、弦楽器が楽しげなワイニョを刻んでケーナが入ります。まるでお祭りが開始されたような感じです。全体の中での立ち位置を見ると、3つのメインのケーナパートがありその間にチャランゴパートが挟まっていると見ると、3つのケーナパートが中→小→大となっていると簡単に想像がつきますし、実際にそうなっています。するとこのパートは、全体としてはイントロが終わって華々しく始めつつ、最後の大に音量を取っておくようにほどほどに吹くということが分かります。

次はさらに細かく見ていきましょう。

まず最初のラシドレミについてです。ラシドレミで段々と音が大きくなっていることがわかります。音量の上がり方は、やさしくラで入り、その流れのままシに続き、ドレあたりでぐっと膨らんでいる感じです。最初のラのタンギングは弱めで、シドレではタンギングをしていないようです。ミはラよりもやや強いぐらいのタンギングがされています。つまりラからレまでは舌を動かさずに吹いているのですが、腹はレからやや力を加えてものを持ち上げるように吹いています。

次のソソラミレドは前のラシドレミでつけた勢いを残したまま突入しますが、最初のソにはっきりとタンギングをつけてやや食い気味に入り、ラシドレミとソソラミレドにははっきり区切りがつけられているようです。ソの後のラはタンギングをつけているか微妙なところですが、ソからラへはスロープではなく階段のようにはっきりとあがっています。その後のミは音量が下がりすぎないように自然とラから下降し、次のレにはプラルトリラーが入れられています。その後のドははっきりタンギングがつけられてやや上ずった音です。やさしく着地するというよりは無骨な感じがします。ドのあとには息づぎがあり、ラシドレミソソラミレドでひとつのフレーズと解釈できます。ラシドレミで膨らみ、ソソラミレドのラを頂点としてすっと萎んでいく、極めて自然なよいメロディです。

次のラシドミラから違うフレーズが始まります。一回目のラシドに比べてやや大きな音量で始まり、よりおおげさな感じで膨らんでいきます。途中のタンギングのないラシドでぐっとあがり、ミで一回タンギングを挟んでから、大きなラの音へつなげます。ラシドが助走で、ミが踏切の一歩手前、ラが大きな踏み切りのようです。ラは最初にプラルトリラーをつけ、音量や音高が下がらないようにしながらまっすぐ飛んでいきます。

次のドドドラソミは前回同様直前のラシドミラでつけた勢いを保ったまま突入します。しかしながら焦って突入するのではなく、間に隙間があり、しっかりと力をつけてドに入ります。このドはケーナ①の最高音ですから、華々しくブリリアントに鳴らします。また、3つのドはだいたい同じ大きさで、あまりがさつにならないように丁寧ながらも力強く鳴らします。次のラではプラルトリラーがあり、タンギングを抜いたソを経過した後のミにもまたプラルトリラーがつけられています。ミは次のフレーズでの下がり幅を残すようにしてやや大きめにしてフレーズを終えます。

全体としては、音高が上がるとともに音量が上がり、音高が下がるとともに音量が下がる、至って基本的なダイナミクスをつけています。プラルトリラーの回数が多いことが気になります。嫌味じゃないプラルトリラーを多く使うことでフォルクローレのエキゾチックさをうまく表しています。

曲については一通り見てみたので次は音色に注目してみましょう。音色を言葉で表すのは極めて難しいのですががんばってみましょう。

全体としてはキレがよく、一音一音前に飛んでいくようです。一音一音のつなぎ目はぐいっとつなげて変化させるのではなく、淡々と階段状に並べるように切り替わっています。かすれ音(嗄声)が多めで、実音がはっきり聞こえつつもケーナらしい音色です。タンギングは少なめで、力強い腹の支えを感じます。ビブラートはきめ細かくちりめんのようにも聞こえますが、のどが絞まった感じはせず、のどごしのよさのような爽快感があります。

きりがないのでこのぐらいにしましょう。実際に演奏しながら気づいていくことももちろんあるので、まずは何より実践してみましょう。

今回は曲の細部と音色に注目してみましたが他にもいろいろと注目できそうなところはあります。パート間の比較や伴奏との兼ね合い、さらにはジャケ写や録音環境なんかに注目してみても面白いかもしれません。

また、今回は記事でお伝えするという都合上すべて言語化しましたが、毎回このようなことをしなくても大丈夫です。むしろ演奏を聴きて実際に真似してみて「よくわからないけど何か違う」と思う感覚はとても大事にしてください。実際、私は音色に関しては「なんかちがうけど、こう吹いたときとこう吹いたときならこう吹いたときの方が近いような気がする」という感覚を主な頼りにしてやってきました。感覚を大事にしてください。

以上、実際に耳コピをしてみました。次回はこれを踏まえて実際に演奏してみましょう。