1.機材を運ぶ

2.機材を組み立てる・接続する

・マイクスタンドを組み立てる

・マイクホルダーとマイクを取り付ける

・マイクとケーブルを接続する

・コードリールを準備する

・ミキサーを準備する

・アンプを準備する

・大きいスピーカーを準備する

・返しのスピーカーを準備する

3.機材の電源を入れる

4.タブレットの準備をする

5.マイクチェックをする

6.コリチェックをする

7.曲の準備をする

・PA表と配置を照らし合わせる

・ゲインを設定する

・フェーダーを設定する

・EQを設定する

・フェーダーをONにする

7.撤収する

8.重要なこと

・おわりに

今回は品評や名大祭などの当同好会のPA機材を実際に使用する場面における手順を説明します。

部室から会場まで音響機材を運びます。必要な音響機材は以下の通りです。

マイク 1袋

マイクスタンド 14本程度

マイクホルダー 1袋

ミキサー 1つ

アンプ(モグラ) 2つ

大きいスピーカー 2つ

返しのスピーカー 2つ

ケーブル 1箱

ヘッドフォン 1つ

コードリール 2つ

返しのスピーカーのスピーカースタンド 2つ

また、これらに加えて部員私物のタブレットを使います。部のタブレットは画面が小さく使いづらいので、できれば私物のタブレットを使ったほうがいいです。

配信も行う場合は必要な機材が増えることがあるので都度確認してください。

大きいスピーカーは文サ連から借りる場合があります。文サ連係と事前調整してください。

ミキサーなどの精密な音響機材は慎重に運んでください。

接続の途中で機材の電源を入れると破損することがあります。全ての接続が終わるまで絶対に電源を入れないでください。

大事な事なので2回言います。

接続の途中で機材の電源を入れると破損することがあります。全ての接続が終わるまで絶対に電源を入れないでください。

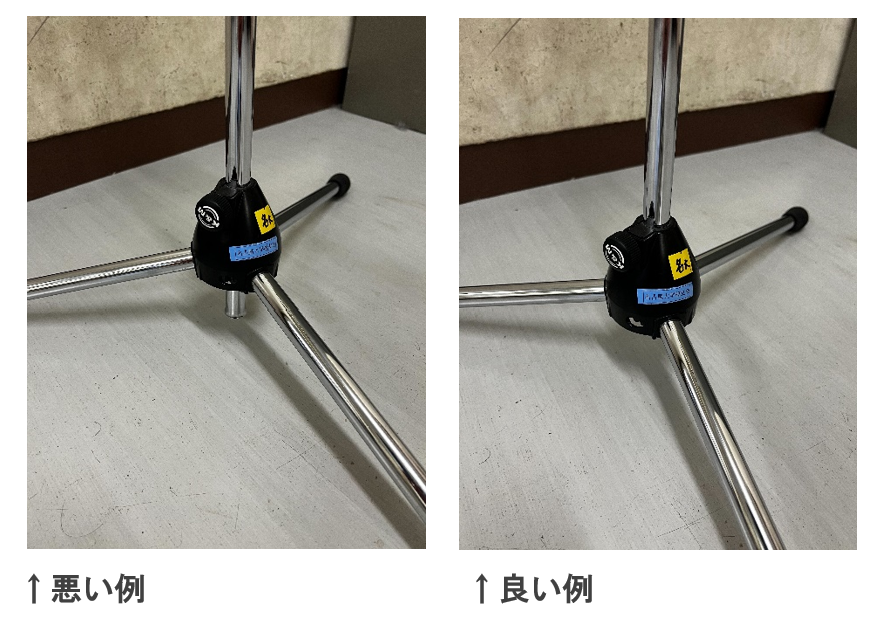

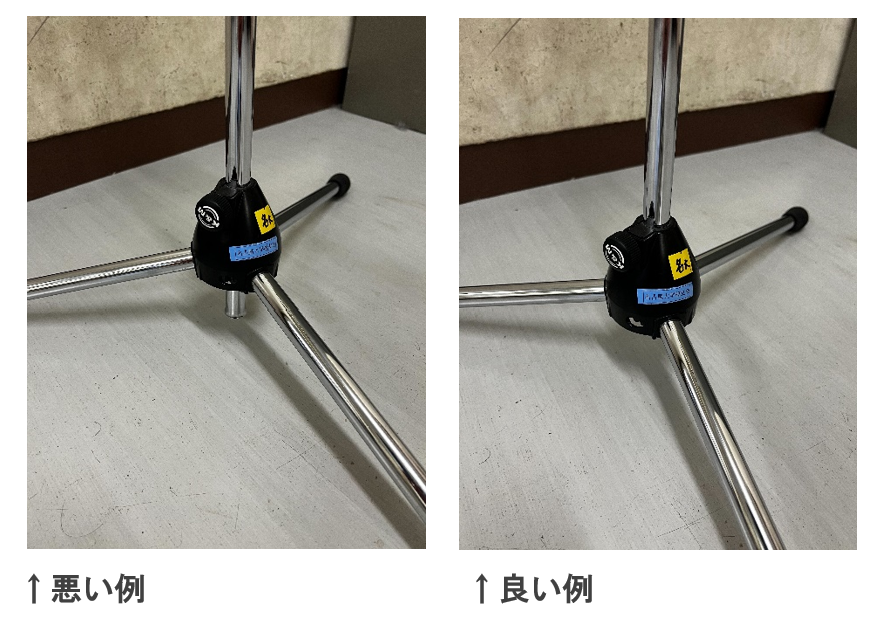

必ずマイクスタンドの足は必ず下までおろしてください。

調節位置が3つあるものは弦用です。

マイクスタンドによって付けられるマイクホルダーが異なります。適したものを探してください。

PA表に指定されているように、管マイク(SM58)・弦マイク(SM57)を取り付けてください。基本的には、ケーナ・サンポーニャ・ボンボ・ボーカルには管マイク、チャランゴ・ギターには弦マイクを使用してください。MC用のマイクが用意されるときもあるので、その都度確認してください。

マイクにXLRケーブルを接続します。長さが短いケーブルはミキサーの近くのマイクに使ってください。

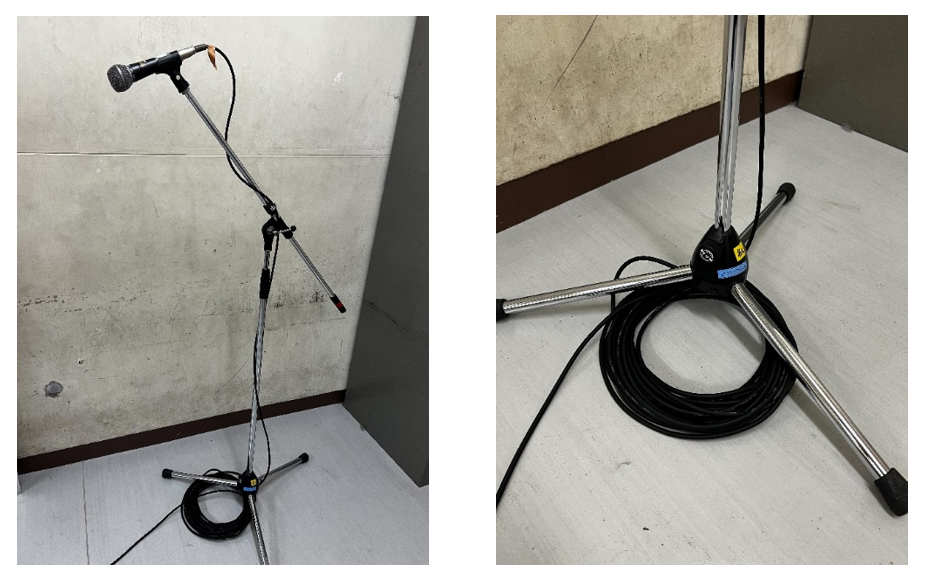

接続したケーブルはマイクスタンドに巻き付けてください。何度も巻き付けるとケーブルが痛むので2、3周程度で十分です。

余ったケーブルはきれいに丸く巻いて、足の下に仕舞うようにして置いてください。

2つのコードリールのコードを会場のコンセントに接続してください。このときミキサーの近くに置いてください。

付属の電源コードをコードリールとミキサーにつないでください。このとき、絶対に電源を入れないでください。また、電源ボタンがONになっていないか確認してください。電源コードをつないだらアンテナを邪魔にならないように立ててください。

マイクと接続されているケーブルのもう一端をミキサーと接続します。観客側から見て、左から数えた番号と対応した番号のミキサーの穴に接続してください。

電源コードをコードリールとアンプにつなぎ、アンプとミキサーをXLRケーブルを使って接続します。ミキサーの「MIX」と書かれた穴のLとRに接続してください。観客から見て左のアンプがL、右のアンプがRです。

スピーカースタンドを組み立てます。上から三つ目の穴で留めてください。組み立てたら上に載せてください。

アンプと大きいスピーカーをSpeakONケーブルで接続します。アンプにはアンプの赤い端子と茶色い端子にそれぞれ赤のプラグと白のプラグを差し込んでください。スピーカーには背面のSpeakON端子にケーブルを差し込んでください。

付属の電源コードをコードリールと返しのスピーカーにつなぎ、ミキサーとXLRケーブルを使って接続します。このときミキサーの「AUX AUTPUTS」と書かれた穴の1番と2番に接続します。管側の返しのスピーカーが2番、弦側の返しのスピーカーが1番です。

機材を組み立てることができたら電源を入れていきます。このとき、必ず信号が流れる順番の通りに電源を入れます。切るときは逆です。「ミキサー」→「アンプ」→「返しのスピーカー」の順です。

ミキサーに電源を入れると自動でWiFiが発せられます。前回解説したようにしてタブレットとミキサーをWiFiで接続します。

マイクからスピーカーへの信号の流れが正しくセッティングできているかチェックします。

ミキサーでマイク一本一本、つまりひとつひとつのチャンネルをフェーダーをONにし、声を吹き込んで正しくスピーカーから出力されるかを見ます。確認するマイク以外はミュートにしてください。

2つの大きなスピーカー、2つの返しのスピーカー、計4つのスピーカーにそれぞれ人を配置します。その人たちは正しく音が出力されているのかを分かりやすくPA担当にサインを送ってください。

正しく音が聞こえない場合は、接続をし直しやミキサーの設定を見直しなどで原因を探ってください。大抵は接続不良か配線ミスです。

会場で楽器を演奏している人がいるとスピーカーからの音が聞こえにくくなり、円滑にマイクチェックをすることができません。マイク等のセットが終わって手持無沙汰になってもコリチェックが終わるまでは会場で演奏をしないようにしてください。

コリチェックではCori(Rumillajta作曲)を演奏しながらゲインの調整を行います。

なぜCoriを演奏するのかと言うと、Coriにはケーナ・サンポーニャ・ボンボ・チャランゴ・ギターの基本的な5つの楽器が含まれ、チャランゴにはストロークと爪弾き、ギターにはストロークとベースがあり、楽器のさまざまな音をまんべんなく試すことができるからです。正直Coriじゃなくてもいいとは思いますが他によい曲も思いつかないので今後もCoriでよいと思います。

管楽器は+20dB付近、弦楽器は+25dB付近、ボンボは-20dB付近に設定することが多いです。

ゲインの値は基本的に前回設定しっぱなしの値で問題ないです。ゲインの解説で述べたようにゲインは細かく決めるのではなく、ある程度音が拾えていたら問題ありません。おおざっぱで大丈夫です。

ただし、このときハウリングが発生していないかは慎重にチェックしてください。

また、同時に演者に返しがしっかり聞こえているかもチェックしましょう。

Coriチェックの演奏は音量が平均的な人が行うようにしてください。音が大きすぎる人やマイク入りがよすぎる人は基準としては扱いにくいです。個人的には2年生が演奏するのがよいと思います。

コリチェックでPAの準備は完了です。

ここからは一曲一曲の前に行う操作について解説していきます。

事前に作成しておいたPA表の通りに演者が位置についているかを確認しましょう。間違えている場合には迅速に直させましょう。

1つ前の曲の楽器と音量が大きく異なる楽器の場合はゲインを調整しましょう。

楽器や人に応じてチャンネルごとに適切なフェーダーを設定しましょう。実際に演奏しないことには厳密な設定は無理ですが、始まる前にだいたいのアタリをつけましょう。

チャンネルごとにEQを設定しましょう。あらかじめ楽器ごとにEQを作っておきましょう。

PAの準備ができ、演者の準備もできたようであればフェーダーのミュートを外してONにしましょう。ONにできたら演者に分かりやすく合図を送りましょう。

以上が一曲一曲の前に行うことです。

MCがある場合はMCのマイクをONにしつつ器用に並行して次の曲のPAを準備しましょう。

また、事前にPA表に目を通し、MCが終わってから演奏が始まるまでにきまずい時間を作ってしまうことのないように素早く作業しましょう。

電源を入れた時とは逆の順番で電源を切ります。

電源を切ったらバラバラにして元あったようにきれいにしまいましょう。

ケーブルはきれいに巻いてください。巻き方が分からない人はググってください。(参考動画)

実際の演奏会でのPAで重要なことは以下の通りです。

・時間がないので、速やかに機材を運び、準備をし、撤収する。

・コリチェックが終わるまで会場で音を出さない。

・機材は丁寧に扱う。

皆で協力して、手際の良い演奏会の準備・撤収を心がけましょう。