1.ミキサーの機能の概要

2.ゲインとフェーダー(音を混ぜて出力する)

・ゲイン

・フェーダー

・機能の使い分け

・実際の設定の流れ

・ゲインに関する注意

PAは音響機器の設定全般を仕事としますが、特にミキサーの操作が重要です。

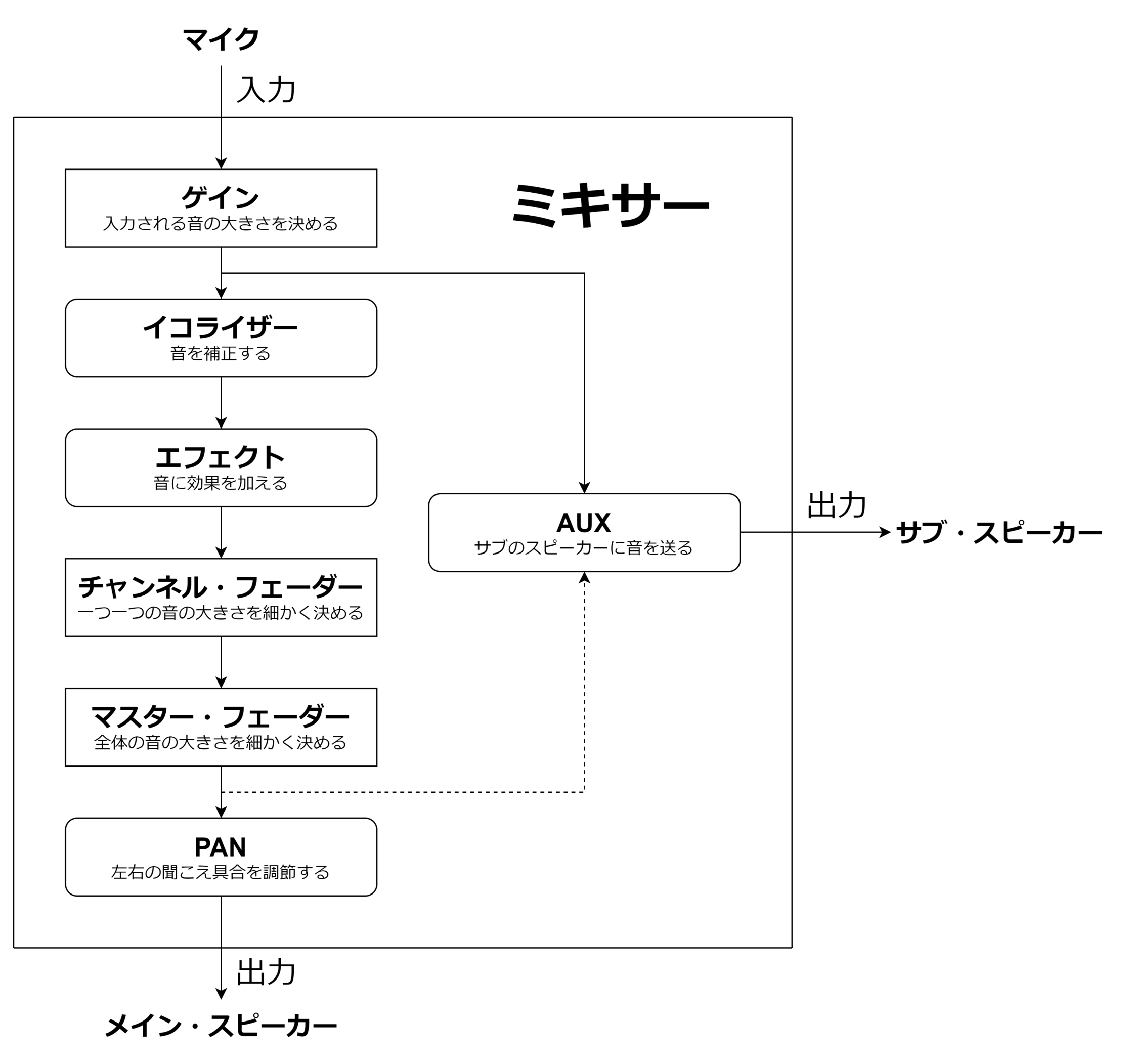

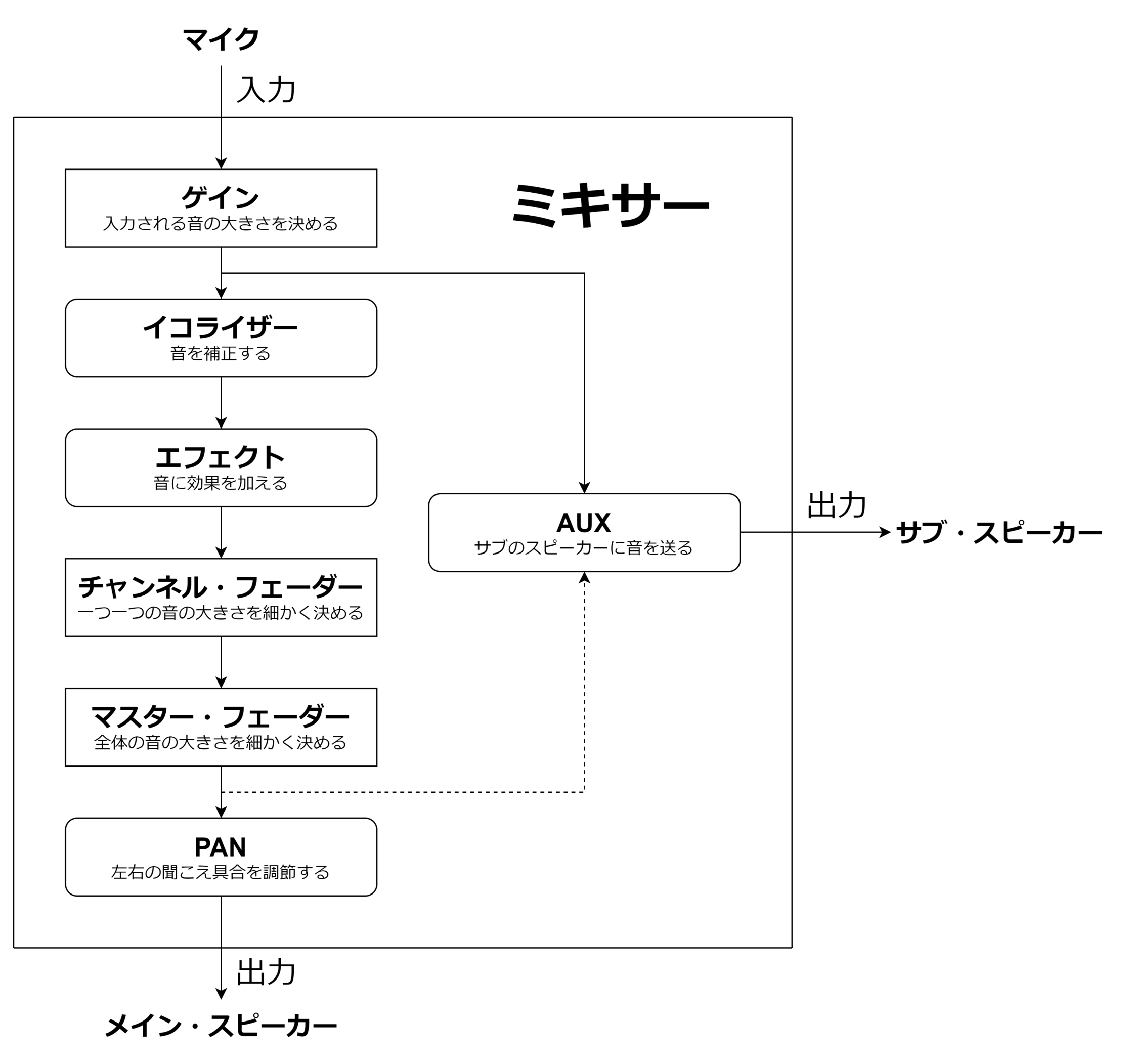

ミキサーの機能について詳しく見ていきましょう。ミキサーの主要な機能を図にまとめると以下のようになります。ただし、実際の操作を図の順で行うわけではありません。あくまで信号の流れ方を表した図です。

ミキサーの最も基本的な機能は、マイク一本一本から入力された信号を統合し、適切な信号の大きさ(レベル)に変えて出力することです。簡単に言えば、スピーカーから出力する音の大きさを決めるということです。

この機能はゲイン、チャンネル・フェーダー、マスター・フェーダーの3つの機能から構成されます。

ゲインはマイク一本一本から入力されるレベルを調節します。

チャンネル・フェーダーはマイク一本一本から入力された信号の出力されるレベルを調節します。

マスター・フェーダーはマイク一本一本の信号を統合し、全体のレベルの調節をします。

統合されるまでのマイク一本一本分に対応する系統をチャンネルと言います。

イコライザー、エフェクト、PAN、AUXは補助的な機能です。次回解説します。

ゲインはマイク一本一本から入力されたレベルを調節する機能です。簡単に言うと、どの程度の大きさまでの音を処理するのかを決める機能です。

ゲインが小さければ、マイクの近くで叫んだとしても叫び声はミキサーで処理されません。反対にゲインが大きければ、演者の演奏だけでなく周囲の余計な雑音も拾ったり、音質が悪くなったりします。また、ハウリングという嫌な現象が発生してしまうこともあります(後述)。

演者が聴衆に伝えたい特定の音だけ良い音質でミキサーに取り込むために、適切なゲインの範囲を設定する必要があります。

フェーダーは出力するレベルを調節する機能です。フェーダーを上げれば大きな音が出力され、下げれば小さな音が出力されます。

チャンネル・フェーダーはチャンネルごとの出力するレベルを調節します。チャンネルごとに調節をするつまみがあります。

対して、マスター・フェーダーはチャンネルが出力した信号を統合して全体のレベルを調節します。ひとつのつまみで調節をします。

以上の機能を使ってレベルを調節するにあたって様々な方法が考えられます。ゲインを大きくしても、チャンネル・フェーダーを大きくしても、マスター・フェーダーを大きくしても、レベルが大きくなるという現象に変わりはありません。小さくする場合も同様です。

一般に、以下のように三つの機能を使い分けます。

・ゲイン → 入力されるレベルを適切な範囲内に収める

・チャンネル・フェーダー → レベル調節のメイン機能

・マスター・フェーダー → 基本的に固定

①操作したいチャンネルの電源を入れる

②PFL(Pre Fader Listen)を有効にする

PFLとは、フェーダーを通す前の信号の音を聞くことができる機能です。これを押すことで、ゲインで拾った音を直接聞くことができます。

③実際に演奏を行いながらゲインを調整する

演奏の音がミキサーに取り込まれていることを確認します。

このとき、ゲインの設定に過度にこだわってはいけません。ゲインのレベルが小さかったり大きかったたりやや雑音が入っていたりしても、フェーダーやイコライザーを使ってある程度調節することができます。ゲインはピンポイントで調節するのではなく、演奏の音がほどほどに拾えているのならばよしとしましょう。

④実際に演奏を行いながらフェーダーを調整する

スピーカーから出力される音を聞きながらチャンネル・フェーダーとマスターフェーダーを調節します。

マスター・フェーダーは原則曲ごとに変更せず、チャンネルごとのフェーダーを操作して調節しましょう。

以下のようにして具体的なレベルを決定します。

ゲインの増幅には限界があり、一定のレベルを超えると処理されなくなります。処理されなくなるレベルのことをクリップと言います。レベルがクリップに達すると音割れが発生します。

ゲインの設定は準備の段階で終えて本番中は触らないようにしましょう。本番中にゲインをいじると、音が消えたりハウリング(後述)が起こったりなど、悲惨な事態になります。

マスター・フェーダーも同様に、本番中に色々といじることは避けましょう。

レベルの調節はチャンネル・フェーダーを軸として行いましょう。