PAの説明に入る前に、PAが扱う音圧(音の大きさ)について基本的な事項を確認しておきましょう。

音の大きさはパスカル[Pa]とデシベル[dB]という2つの単位で表すことができます。

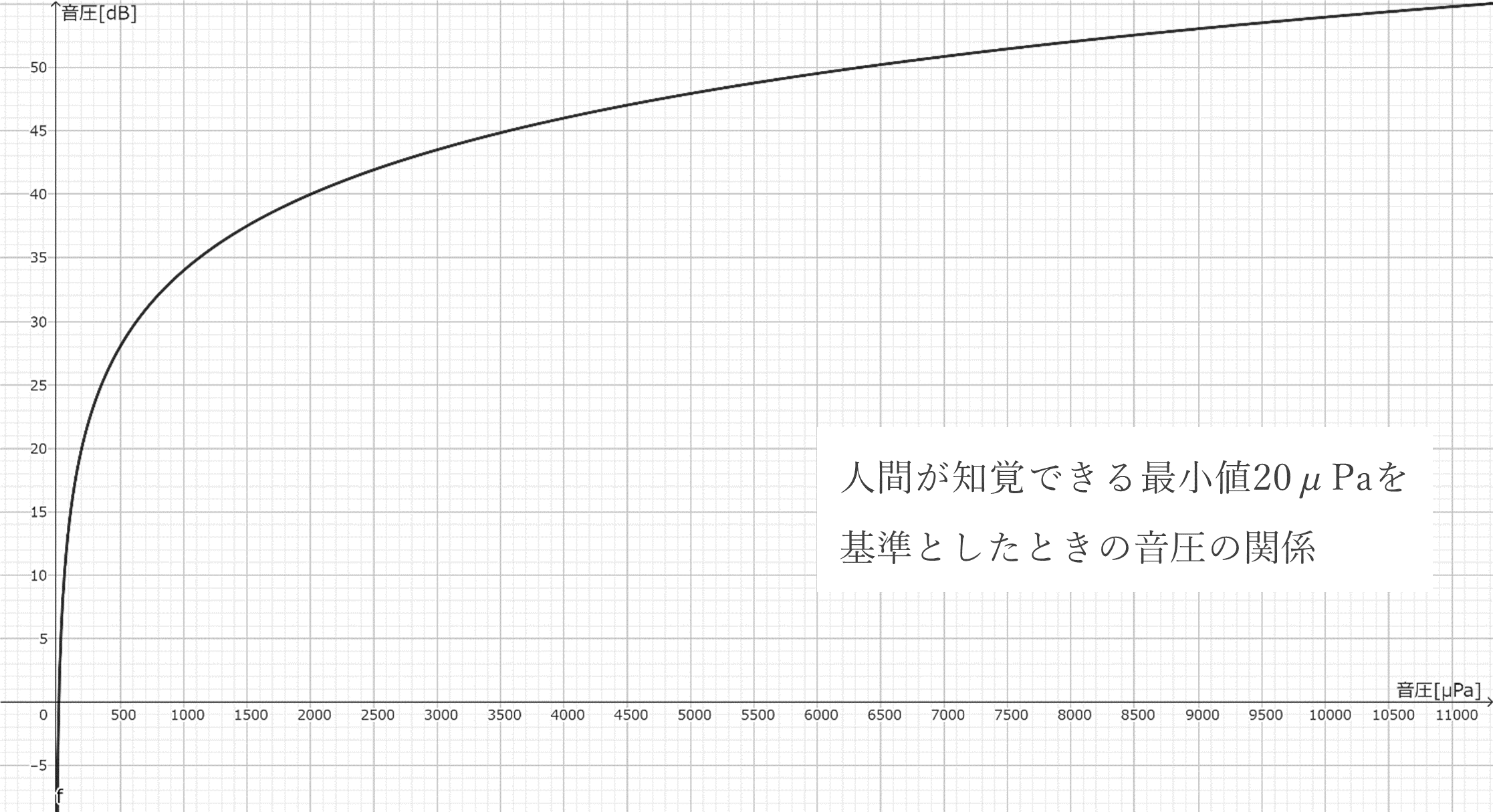

パスカルは圧力を表す一般的な単位で、音圧を絶対的な値で表すことができます。しかし、人間が知覚できる音圧の範囲をパスカルで表すと、20μPa - 20,000,000μPaとなり、値の範囲が広く扱いづらいです。

対してデシベルは音圧を相対的な値で表すことができます。また、対数を用いて値の範囲が狭くするため値を直感的に扱うことができます。

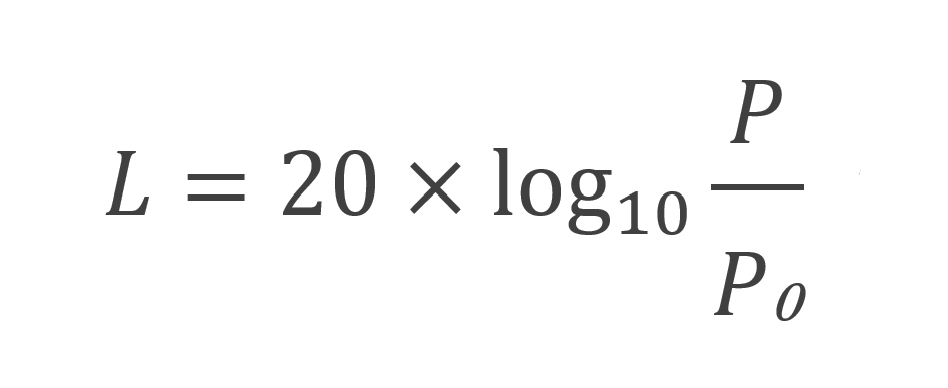

覚える必要は全くありませんが、デシベルの数式を紹介します。

L[dB]が音圧、P₀[Pa]は基準となる音圧、P[Pa]は測定する音圧です。基準となる音圧P₀をPにあてはめると、音圧Lは0dBになります。

つまり1倍の音圧は0dB、10倍の音圧は20dB、100倍の音圧は40dB、反対に0.1倍の音圧は-20dB、0.01倍の音圧は-40dBになります。

デシベルが実用的である理由は、幅広い音圧の範囲を狭い値の範囲で扱えることだけではありません。人間の音の知覚の仕方が関係しています。

0dBから10dBに音圧をあげたときと、100dBから110dBに音圧をあげたときの、人間の感じ方は大きく異なります。0dBから10dBに音圧をあげたときは音が大きくなったとはっきり感じますが、100dBから110dBに音圧をあげたときはほとんど音が大きくなったように感じません。音圧を0dBから10dBに音圧をあげたときと、100dBから1000dBに音圧をあげたときに、同じぐらい音圧が上がったように感じます。

これは、人間の感覚が対数関数的であることに由来しています。これをフェヒナーの法則と言います。

以上のことから、デシベルは人間の感覚の仕組みに則った直感的に理解しやすい単位であると言えます。

※音の大きさを表す言葉には、「音圧」と「音量」があります。音圧はある一瞬に受ける力の大きさを表します。音量はある長さの時間・面積・体積に受ける力の総量を表します。ですが実際にはこの二つの言葉の区別は曖昧です。本稿では音の大きさを表す言葉として主に音圧を使っていきます。